- 公開日:2019年05月15日

IoTシステムのデータ処理、成功の鍵を握る「クラウド」と「エッジデバイス」

クラウド基盤のIoTシステムの普及

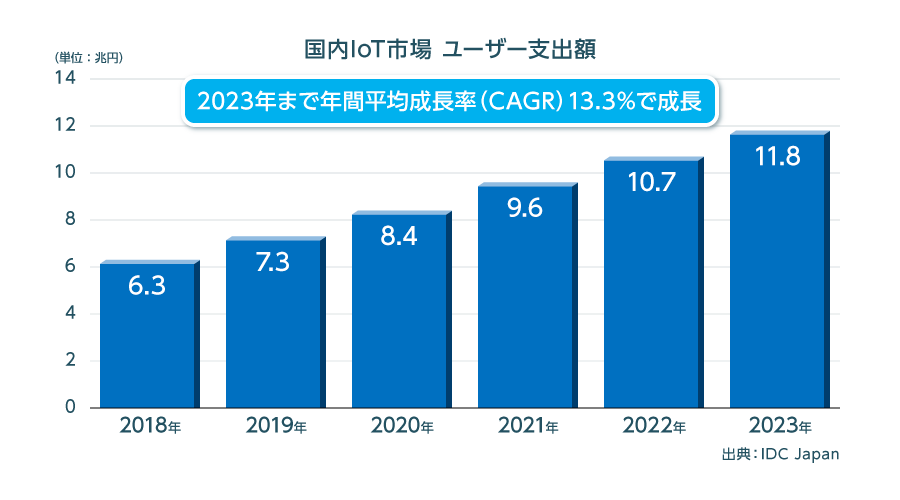

IoT市場の拡大が続いている。IDC Japanの調査によると、国内IoT市場のユーザー支出額は、2018年の実績(見込値)で6兆3,167億円、2018年~2023年の年間平均成長率(CAGR:Compound Annual Growth Rate)は13.3%で、2023年には11兆7,915億円に達する見込みである(図1)。

(図1:国内IoT市場 ユーザー支出額(IDC Japan調べ))

IoTの普及に伴い、今後さらに多くのデバイスがネットワークに接続され、より膨大なデータが流通することが予測される一方で、IoTを導入する企業では、しばしば自社でシステムを全て確保することによるコストや開発期間が問題となる。

そこで昨今は、クラウド上でIoTシステムを展開している企業が増えている。オンプレミスでシステムを構築する場合に比べ、低価格・短納期でシステムを構築でき、状況に応じて性能をスケールできるため、IoTシステムで扱うデータ量が自社で処理できないレベルになってきた企業や、これからIoTシステムを導入したい企業が、クラウドでのIoTシステム運用を行っている。

IoTサービスの開発に注力するベンダー各社

こうしたIoTシステムのクラウド化の流れに乗り、ベンダー各社からIoTデータ処理のためのクラウドサービスがリリースされている。その多くは、多数のデバイスや大量のメッセージを処理できるコンピューターリソースを持っている。

加えて、AIシステムを保有しているベンダーは、積極的なAIシステムとの統合も試みている。機械学習のモデルを作成して各拠点のデバイスにデプロイすることで、高い処理能力を発揮できるシステムも存在する。

また、各拠点のデバイスにベンダーが提供するソフトウエアをインストールすることにより、障害などでインターネットへ接続できない時にも、ローカルでデータの収集や各種アクションを継続することが可能になる機能なども提供されている。

一方で、新しくサービスを作るばかりではなく、既存の仕組みを応用してクラウド上のIoTシステムサービスに応用しているベンダーもある。

例えば、位置情報認識機能を持つ地図システムを提供しているITベンダーは、地図システムと連携してデバイスの移動履歴や移動頻度を可視化している。

このようなクラウドを基盤としたIoTシステムの普及により、大量のデータが可視化・分析されることで、さまざまな問題が解決できるようになってきている。

IoTシステム実現のカギは「どこでデータ処理を行うか」

しかしながら、こうしたシステムにも大きな課題が存在している。それは、クラウドシステムには付き物である通信インフラの整備や通信コストの問題である。

都度都度データをクラウド基盤のIoTシステムで処理していると、回線の帯域は容易に圧迫され、ネットワークの遅延や障害を起こす原因となるほか、膨大なデータ転送量により通信コストも高くなってしまうケースがある。

また、最近ではリアルタイムの分析が必要となり、低遅延でのデータ通信を要求される場面が増えてきている。

例えば、自動車の自動運転や、工場などでのロボット制御ではミリ秒単位の厳格なレスポンスが要求される。また、会社のエントランスなどでは、群衆からの多数の同時認証が要求される場面も出てきている。

このような低遅延のIoTシステムを実現するには、「どこでデータ処理を行うか」がポイントとなる。なぜなら、データを毎回サーバにアップロードして分析するには、レスポンス時間や通信コストを考慮すると現実的ではなく、またネットワークの障害などで通信不可能な場合も考えられるためである。

特にカメラの映像データなど膨大なデータをIoTシステムに送信するためには、ネットワークインフラ整備と通信コスト、大量のデータ転送に伴う膨大な処理能力が課題となる。IoT使用環境では使用可能電力など制約が大きく、その環境下で利用可能な低性能で省電力のCPUでは処理できないのである。

IoTデバイスに処理機能を持たせるエッジコンピューティング

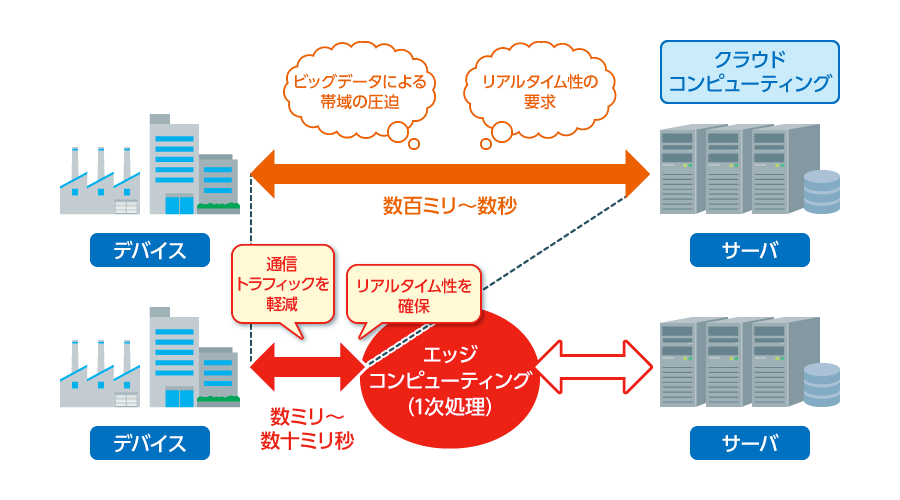

そこで、現在注目を集めているのが「エッジコンピューティング」である。エッジコンピューティングとは、IoTデバイスに処理機能を持たせる技法であり、各拠点で一次処理を実施できるエッジデバイスを配置してIoTシステムの処理を分散し、低遅延なIoTシステムを実現するというものである(図2)。

(図2:IoTデバイスに処理機能を持たせるエッジコンピューティング)

一般的には各処理のデータフローを元にして、エッジデバイスとクラウドの物理的な距離を考慮し、実際に処理するエッジデバイスを決めていく。詳細な処理分散の手法については各社で研究が進められており、AI技術なども活用されている。

このエッジデバイスを活用することで、従来のクラウドコンピューティングでは処理が難しい膨大なデータへの対応が可能となる。

例えば、ブラックリストに載っている顧客を追跡したい場合、対象顧客の画像データをクラウドから各店舗内のエッジデバイスに配置し、各デバイスにて追跡する。エッジコンピューティングの手法をとることで、店舗の監視カメラで撮影した動画データをクラウド上のIoTシステムにアップロードしなくても、ローカルで処理を分散させてIoTシステムを運用することができるようになる。

また、同様の手法により近年ではナンバープレートの認識技術も向上している。追跡したいナンバープレートを全国各地のエッジデバイスに登録することにより、効率のよい追跡が可能となるのだ。

活用が進む一方で浮かび上がるセキュリティという課題

現在、エッジデバイスの更なる活用のために、各社のクラウド基盤のIoTサービスはさまざまな工夫を凝らしている。

数万台単位でエッジデバイスを配置する必要のあるIoTシステムのために、簡単にエッジデバイスを展開できる「ゼロタッチコンフィグレーション」「ゼロタッチプロビジョニング」と呼ばれる仕組みを用いるベンダーも出てきている。

この仕組みを適用すると、エッジデバイスごとに固有のIDを割り振り、機器IDとセットアップ内容を事前にクラウド上のIoTシステムに登録できる。そして対象のIDを持つエッジデバイスが接続された時には、自動でセットアップや設定が実施される。クラウド側でエッジデバイス内アプリケーションの情報も管理するため、新規アプリケーションの追加・更新も容易になり、導入コストと保守コストの大幅な削減も可能となる。

しかしながら、エッジデバイスに機能を持たせると、エッジデバイスのセキュリティが問題になることもある。エッジデバイスが不正なアクセスを許してしまうと、蓄積されたデータが悪用されたり、IoTシステムへの踏み台にされるなど、IoTシステム全体が危険にさらされてしまう可能性もある。

セキュリティ脅威を回避する方法の一つとして、SDN(Software Defined Network)の通信仮想化技術を利用したデバイスのセキュリティ管理方法が存在する。

通常、ネットワーク通信でホワイトリスト方式のフィルタリングを実施する場合は、IPアドレスやポート番号を意識した設定が必須である。しかしながら、送信先や送信元のIPアドレスは、一般的にDNSやDHCPで割り振られるため、膨大なデバイスを保持するIoTシステムでは把握が困難なのも事実である。

そこでSDN仮想化技術を利用し、IPアドレスやポート番号をプロセス名やホスト名に変換することで、ホワイトリスト上で指定が明確にでき、デバイスのセキュリティ管理が容易となる。

エッジコンピューティングは、今やクラウド基盤のIoTシステムを導入するにあたって欠かせない考え方となっている。エッジコンピューティングのカギとなるエッジデバイスの導入についても、便利な機能やセキュリティ管理の手法などが出てきており、エッジデバイスをうまく活用することで、従来は実現が困難だったミリ秒単位でのレスポンスを実現できる可能性を高めることができる。

今後は、次世代無線通信規格「5G」の普及や、クラウドサービスの低価格化が進むことで、IoTサービスの活用はさらに広がっていくことが予想される。そうした今後の技術発展も見据えた上で、データ処理の通信コストとコンピューティング資産所有のリスクを天秤にかけ、ベストな組み合わせを検討する必要があるだろう。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。