- 公開日:2021年11月10日

なぜ進まない?企業のDX、「2025年の崖」対策に今必要なこと

DX推進のために必要な施策と最新動向を探る

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」を克服するため、国内企業は現在、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に力を入れている。折からのコロナ禍で取り組みが一気に加速するように見えたが、進捗状況は芳しくない。事実、2020年12月に同省が公開した「DXレポート2(中間取りまとめ)」によれば、「約95%の企業はDXにまったく取り組んでいないレベルにあるか、DXの散発的な実施に留まっているに過ぎない」ことが明らかになっている。

多くの国内企業ではいまだに、組織の心臓部を担う老朽化したレガシーシステムの巨大な壁に阻まれ、どこから着手すればよいのか対策を見いだせずにいるのが実情だ。そこで今回は、DXを推進していくために必要な施策と最新動向を探ってみた――。

「2025年の崖」を克服できなければ、年間12兆円の経済損失が発生する

耳慣れた「2025年の崖」だが、今一度この問題の要点をおさらいしておきたい。

「2025年の崖」という言葉が初めて登場したのは、2018年9月に経済産業省が発表した「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」であった。

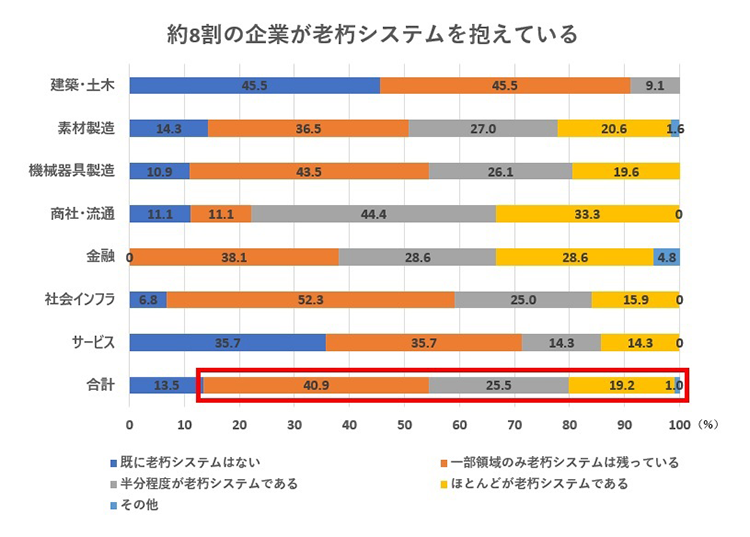

同レポートは、国内企業全体の約6割を占める「運用開始から20年を超える基幹系システム(=レガシーシステム)」が、今後増大する運用負荷に押しつぶされる懸念があることを指摘した。実際、一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が行った「デジタル化の進展に対する意識調査」(2017年)でも、全体の約8割の企業がレガシーシステムを運用しており、その老朽システムがDX推進の足かせになっていると回答した企業は約7割に上る。

(図1)老朽システムの存在状況

原出典:一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「デジタル化の進展に対する意識調査」(2017年)

出典:経済産業省「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」(2018年)より作成

このように深刻な状況であるにも関わらず、問題に対処できる人材が将来的に枯渇する可能性がある。IT人材がレガシーシステムの運用業務に縛られ、DXに取り組むマンパワー確保が困難な上、技術者の引退と労働力人口の減少が相まって、将来的にIT人材が40万人不足するというのだ。「レガシーシステム問題に対処できる人材」と「DXを推進する人材」の双方が枯渇することになれば、企業はどうなるのか――。

こうした企業ITに関する重大な問題を「2025年の崖」と名付け、これらの問題を克服できなければ、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が発生する恐れがあると、同レポートは指摘した。

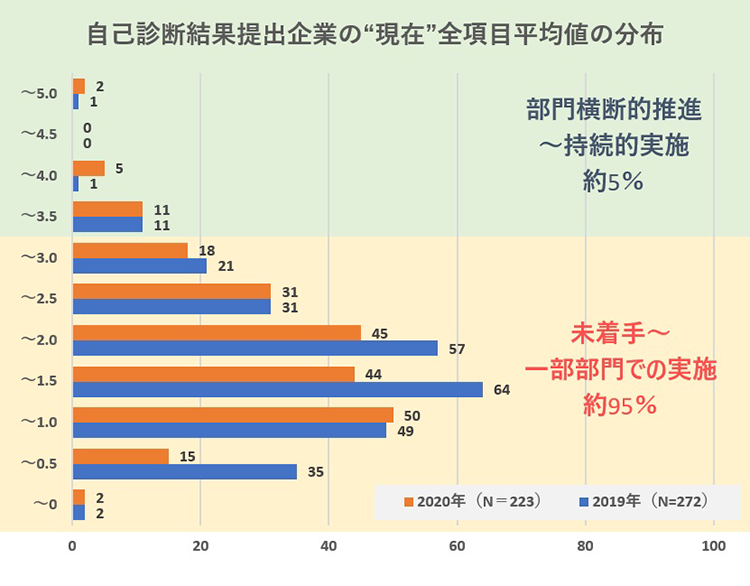

これを契機として、国内企業のDX推進は本格化することとなった。同省では、DX推進ガイドラインやDX推進指標を公開し、企業への支援を継続した。しかし、2020年12月に発表された「DXレポート2(中間取りまとめ)」では、国内企業の約95%は「DXにまったく取り組んでいないレベルにあるか、散発的な実施に留まっているに過ぎない」という、ショッキングな事実が明らかになった。タイムリミットが迫りくる中、企業にもっと危機意識を持ってもらおうとしているのだが、肥大化、複雑化、ブラックボックス化したレガシーシステムの刷新はそう簡単にできるものではない。

(図2)DX推進指標※ 自己診断結果

出典:経済産業省「DXレポート2」(2020年)より作成

(※)「DX推進指標」は、経済産業省が策定したDX推進状況を知るための自己診断ツール。経営とITに関する簡易な自己診断を実施し、自社のDX推進状況を数値化する。診断結果を提出した企業には、他企業のDX取組状況と自社の取組状況を比較できる「ベンチマーク」が提供される。上記グラフは、2019年と2020年の調査結果をまとめたもの。

構造的な問題点は、ユーザーとベンダーの「低位安定」した相互依存

レポート2においては、政策の方向性として「レガシー企業文化からの脱却」、「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」の必要性が示された。

ユーザー企業は委託による「コストの削減」を、ベンダー企業は受託による「低リスク・長期安定ビジネスの享受」という、「低位安定」の関係に満足している。しかし、こうした低次元で安住している限り、デジタル時代において必要な能力を獲得できず、デジタル競争を勝ち抜いていくことが困難な敗者になってしまう。日本の企業ITの構造的な問題点がここで明らかにされた。

この問題を打破するために必要な施策は、企業がIT関連費用の80%を既存ビジネスの維持や老朽システム管理へ割り当てる「ラン・ザ・ビジネス」から、攻めのIT投資「バリューアップ」へと軸足を移し、短いサイクルで試行錯誤を繰り返しながらプロジェクトを進めていく「アジャイル型開発」によって、事業環境の変化への即応を追求することであると同省は提言した。その結果として、ユーザー企業とベンダー企業の垣根が無くなっていく、「共創の推進」という究極的な産業の姿が実現されるとの方向性が示されたのだ。

とはいえ、レガシーシステムの刷新が一気に実現する即効策が打たれたわけでもなく、具体的な対応は個々の企業の取り組みに委ねられている。現行の事業を継続する「ラン・ザ・ビジネス」に手一杯で、攻めのDXに踏み込めている企業はまだ一部に過ぎない。

事実、米国IT企業のABBYYが2021年10月に発表した「DX実態調査(世界6カ国の大企業のIT分野意思決定者1,220人対象)」によれば、DXの準備が整っていると感じている日本企業は42%に過ぎず、グローバル平均の64%を大きく下回っていた。問題の原因として、「組織内に必要なスキルを確保できない(39%)」「レガシーシステムの置き換えが困難(32%)」「DXをどこから始めればよいかわからない(28%)」といった障壁を挙げており、2018年のDXレポート発表から3年経過した現在も、レガシーシステム克服問題が最大の崖として立ちはだかっていることが明らかになっている。

そこでここからは、「2025年の崖」の肝――レガシーシステムからの脱却を進めるための具体策を探っていきたい。

2025年問題には、2つのレガシーシステムが存在している

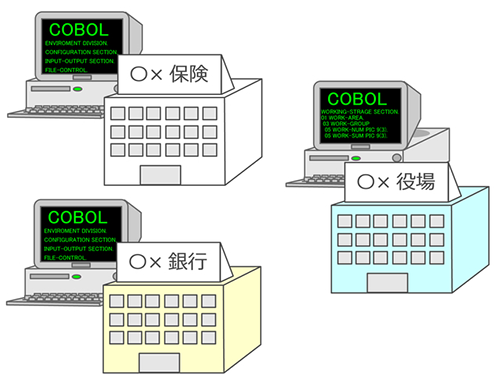

企業におけるレガシーシステムとは、メインフレーム(汎用コンピュータ)を基盤に構築された基幹系システムを指すことが多い。大手ITベンダーの独自技術により構築された特注仕様のシステムが大半で、銀行業務などの高い信頼性を求められるシステムにおいては、今でも現役で運用されている。

これらのシステムは1959年に開発されたプログラミング言語COBOLで書かれたものが多く、言語を使いこなせる人材は年々高齢化し減少している。にもかかわらず、IPA(情報処理推進機構)の「ソフトウエア開発データ白書 2018-2019」によれば、ソフトウエア開発で使われているプログラミング言語はJava(42.7%)、COBOL(13.3%)、C#(8.1%)、C言語(7.3%)の順で、COBOLはいまだに国内ナンバー2の地位を維持しており、レガシーシステム問題の高い障壁となっている。金融や証券業界では今も、COBOLで書かれたレガシーシステムが、事業の根幹をしっかり支えているのだ。

一方、もうひとつの大きな問題が、国内に2,000社余りのユーザー企業がいる「SAP ERP」のサポートサービスが2027年で終了することである。1990年代から国内企業の間で急速に普及したドイツSAP社のERP(統合基幹業務システム)は、もともと2015年でサポートが終了する予定であったが、ユーザーからの要望で2020年まで延長され、その後さらに2025年まで再々延長されたという経緯がある。

「2025年の崖」は、ひとつにはこの問題に端を発しているのだが、ユーザー企業の混乱ぶりを見てSAPは、さらに2年のサポート期間延長を発表した。当初予定から12年も延長しているのだから、もうこれが最後通牒と言われている。

SAPではシステムの移行先として、2015年から提供している「SAP S/4HANA」を用意しているのだが、ハードの基本設計やデータベースが従来のSAPとは全く異なる別物となっている。そのため、移行にかかるコストや時間は、他社のERP製品を新規導入するに等しく、SAP ERPの刷新をためらわせる要因となっている。

レガシーシステムの刷新、マイグレーションとモダナイゼーションの違い

このように国内企業の多くは、老朽化したレガシーシステムを解体して、過去からのIT資産を損なうことなく、新システムに移行する必要に迫られている。この課題が解決できなければ、DXの推進にも着手できないわけだが、レガシーシステムの解体と移行には、現状維持どころではないコストと時間を要する。

一般に、レガシーシステムからの脱却方法は、「マイグレーション」と「モダナイゼーション」の2つに大別できる。

「レガシーマイグレーション(Legacy Migration)」とは、「移行、移転、移動」等を意味する英語で、ITの世界では、既存システムの機能や性能等の要件は変更せず、ハードウエアやソフトウエア、データ等を新環境にそっくり移すことを意味する。躯体を残し部分的に改装するリフォームではなく、システム基盤全体を刷新することから、「情報システムのリノベーション」と表現できる。新しいIT環境へ引っ越しをすることで、手がつけられないほど複雑化、ブラックボックス化した老朽システムを、誰もが扱える健全なシステムに再生できる点がメリットと言える。具体的には、システム構造はそのままに、オンプレミスサーバからクラウドへ移行するような刷新がマイグレーションに当たる。

一方の「レガシーモダナイゼーション(Legacy Modernization)」は、老朽化した既存システムを、現状のニーズに適合するように刷新したり、置き換えたりすることを意味する。マイグレーションと混同されがちだが、モダナイゼーションでは、最新技術を活用して機能や性能等のシステム要件自体を刷新する。文字通り、システムを「最新化(モダナイゼーション)」する手法である。

では次に、モダナイゼーションの手法を具体的に見ていく。

レガシーモダナイゼーションには3つの手法がある

レガシーモダナイゼーションの手法は、「リプレース」「リホスト」「リライト」 の3つに大きく分類できる。

1.リプレース――新システムへの刷新

レガシーシステムを刷新し、同等以上の機能を備えた新しいシステムに置き替える手法である。必要なシステム要件を再定義するところからはじめ、既存システムやソフトウエアに依存せず全く新しいシステムに刷新する。企業が目指す将来像やDXの実現に最適なシステムを選定・導入できるため、業務の効率化や生産性向上に大きな効果を発揮する。

ただ、基幹システムの抜本的な再構築となるので、求められるコストや労力、時間は大きな負担となる。大規模な投資による、社運を賭けたDX戦略を推進する際の一大プロジェクトと言える。

2.リホスト――新IT環境への移行

オンプレミスのメインフレーム上で稼働していたプログラムにはほぼ変更を加えず、そのままクラウド等の新しいIT基盤に移行する方法である。前述したマイグレーションは、このリホストと同義の手法と言える。

ソフトウエアはそのままで、ハードウエアのみの移行となるため、次のような利点がある。

・サーバ、OSといったIT環境のインフラ基盤が一新でき、最新の仮想化技術にも対応できる。

・古いCOBOLプログラムをクラウド用のオープン系言語に自動変換する技術も開発されており、専門のベンダーに委託すれば比較的低コスト、低リスクで移行が行える。

・保守サポート切れに対応する緊急措置として選択すればレガシーシステムの延命となり、BCP(事業継続計画)対策にもなる。

上記のような利点から、短期間でコストを抑えながらの移行が可能となる。

移行する環境はクラウドだけでなく、最新型のメインフレームでもかまわない。近年のメインフレームはコストパフォーマンスに優れ、モノリシック(外部モジュールを必要としない一枚岩のよう)な設計のソフトウエアを運用するのであれば、クラウドよりも投資対効果は高い。しかし、国がガバメントクラウドを志向するような時代の流れから考えれば、クラウドに移転させるリホストが時流に合致した選択と言えよう。ただ、旧世代のCOBOL資産で基幹システムを維持し続けることは、デジタル競争時代に勝ち抜くための中長期的なDX戦略とは言い難い。次代のIT戦略へ向かうための橋渡し役、と考えるのが妥当だろう。

3.リライト――既存システムのリソースを活かす

COBOLからJavaへというように、古いプログラミング言語を新たなものへ書き換え、既存システムと同じように動くソフトウエアを再構築する手法である。レガシーシステムの既存機能や仕様等のリソースはそのままに、従来の担当技術者を活かしつつ新しい開発環境に移行することで、抜本的なリプレースよりも負担を抑えることができる。

最新技術への対応も可能になり、長年の間コストをかけて開発してきた自社固有の拡張機能も無駄にせずに済む。まったく新しいIT資産が構築できる上、リプレースよりもコストを抑えて新しいビジネスモデルへの対応が可能というメリットがある。

ただ、完成度の高い書き換え作業を実現するには、ブラックボックス化した既存システムの仕様書等を整理・解読する高い技能と、自動変換等で書き換えられたソースコードを解析しクオリティを一定に保つ能力が求められる。このハードルが高いため、リライトを諦める企業は少なくない。

「2025年の崖」をチャンスと捉え、攻めのDX戦略に取り組むべき

現在、国内企業の多くは、レガシーシステム問題の克服に懸命に取り組んでいる。これが解決しないと、攻めのDXを推進することはできないからだ。しかもそれは、場当たり的な問題処理ではなく、将来のDX推進に資する基幹システムの再構築でなければならない。

それだけにレガシーモダナイゼーションはじっくりと腰を据えて、時間をかけて検討を重ねる必要がある。まずはIT資産の棚卸しや要件定義など、自社の既存環境を正しく把握する現状分析を行い、移行に向けた社内体制を整備した上で、最適な手段を選択すべきである。

ITベンダー業界では、「ラスボス級の難敵」とされている100万ステップを超えるようなCOBOL資産も、現在ではオープン系COBOLやJavaプログラムに自動変換する技術が成熟しており、2025年問題をどうにか克服できそうな兆しが見え始めている。ただ、優秀なCOBOL技術者が年々減少し、マンパワーの枯渇が不安視されているだけに、システム刷新の決断と着手は早いほどリスクが低減される。

一方のSAP ERPは投資コストとの相談で、同社の新パッケージに乗り換えるか、他社ERPに刷新するかで悩む企業が多いだろうが、COBOL資産よりは対策が立てやすい。小売やファッション、ネット通販といった専門的な業種・業態において、DXによる新たなビジネスモデル開発等を目指すのであれば、特化型ERPに乗り換えるのもひとつの選択肢である。

コストパフォーマンスに優れ一芸に秀でたERPは、パッケージ製品にも多い。この際、広くITベンダーに参加を呼びかけ、自社DXの推進に最も有益な基幹システムを選定するためのコンペティションを開催するのも一案である。

いずれにせよ「2025年の崖」は、油断せず準備を怠らず、早期に着手すれば、克服できない絶体絶命の断崖ではないことが明らかになりつつある。それに見方を変えれば、DXの着手に出遅れ、周回遅れのスタートとなった日本企業は、先行する海外企業の事例を参考にできるという大きなアドバンテージを持っている。先駆者が苦労の末に開拓してくれた航路を、安全に最短距離で進めるのである。いわゆる「二番手戦略」で、低リスクで効率よくDXを進めるチャンスと考えたい。

何よりも重要なことは、経済産業省の「DXレポート」にもあるように、「レガシーシステム刷新自体が目的化すると、DXにつながらないシステムができ上がってしまう」ことを肝に銘じ、プロジェクトに取り組むことであろう。

中長期的未来に向け、自社の目指す事業領域と企業の成長はどうあるべきかを見定め、将来ビジョンに適合したDX戦略を構築できれば、「2025年の崖」を危機ではなく、飛躍への機会へとトランスフォーメーションできるはずだ。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。