- 公開日:2022年01月12日

「2050年カーボンニュートラル」国内企業の最新動向を探る。IT部門でもグリーン化が必要に!?

地球温暖化問題を解決するため、脱炭素社会の実現は待ったなし

政府は2020年10月、温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロの状態にする「2050年カーボンニュートラル」を宣言した。超長期に渡る目標であり、この政策がビジネスにどこまで影響を及ぼすのか、現実問題として実感が湧きにくい。そこで今回は、カーボンニュートラルが今後の企業活動に与える影響と、脱炭素社会の実現に向けた国内先進企業の最新動向をまとめた。

「カーボンニュートラル」とは、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする脱炭素社会の実現を示している。具体的には、「温室効果ガスの排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする」ことを意味する。しかし、排出を完全にゼロに抑えることは不可能なので、排出せざるを得なかった分については同じ量を吸収あるいは除去し、差し引きゼロ、すなわち「実質ゼロ(ニュートラル)」にすることを表している。

カーボンニュートラルが世界中で強く叫ばれている背景には、「地球温暖化問題」がある。化石燃料の消費により二酸化炭素の大量排出が始まった19世紀の産業革命以降、地球の気温は年々上昇を続けており、1880年から2012年の間に0.85℃も上昇した。このままでは、100年あたり約0.64℃の割合で気温が上昇していくことになる。地球温暖化は、海面の上昇、熱波や干ばつ、大雨や洪水等の気候変動を引き起こし、農作物の収穫減少、人類や動植物の生態系に重大な影響を及ぼす深刻な問題である。

そこで世界中の国々が集まり、COP(締約国会議:Conference of the Parties)や気候サミットで脱炭素社会の実現に向けた種々の政策を協議してきたわけだが、思うような成果は上がっていない。国連の集計によれば、2030年時点の地球規模の二酸化炭素排出量は、2010年比で16%増えると予測されている。減らすどころか、逆に増え続けているのだ。主たる原因は、二酸化炭素排出量が多い中国やインドが、削減目標を上積みしないからである。

このままでは今世紀末の気温上昇は2.7度となり、悲劇のシナリオは現実のものとなる。そうならないために世界各国と協調して日本も、数値目標の大幅な上積みとなる「2050年カーボンニュートラル」を宣言したのである。

温室効果ガス排出量削減策の世界的潮流「カーボンプライシング」

「2050年カーボンニュートラル」宣言を受けて2020年12月には、経済産業省が「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。さらに2021年4月には、地球温暖化対策推進本部と米国の気候サミットにおいて、「2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減する」ことを表明した。46%という数値目標は、これまでの目標を一気に7割以上引き上げるものであり、容易には達成できない。そのために政府では今、でき得る限りの施策を講じており、温室効果ガス排出削減のための手法としては主に次の3つのタイプを挙げている。

・規制的手法:法令による統制や目標達成の義務付け等

・経済的手法:経済的インセンティブの付与を通じた排出量削減行動への誘導

・自主的取り組み手法:事業者等による自主的な努力目標の設定や対策の実施等

このうち、最も整合的で有効な対策は経済的手法で、その代表が世界的な潮流となっている「カーボンプライシング」である。炭素の価格付けを通じて経済的な動機を与え、民間企業や消費者等の脱炭素化への行動を促すもので、カーボンニュートラルを推進する手法として最も注目を集めている。

カーボンプライシングの中にも、いくつかの手法がある。

・二酸化炭素の排出量に比例した税を課す炭素税

・企業ごとに二酸化炭素排出量の上限を定め、その超過分あるいは余剰分を売買する排出量取引

・二酸化炭素削減価値を証書化・クレジット化して取引を行うクレジット取引

――などが代表的なタイプだ。

クレジット取引所の創設に向けた検討も始まった

中でもクレジット取引は、欧米等の取引先からエネルギーの脱炭素化を求められている日本の産業界はもとより、グローバル市場でニーズが高まっており、近年取引量が増大している。また、企業活動で出る二酸化炭素を、各社が独自基準で金額に換算して仮想のコストとみなし、投資判断等に組み入れる「インターナル・カーボンプライシング(ICP)」といった手法が日本でも普及し始めている。

経済産業省では2021年12月に、カーボンプライシングの新たな有識者検討会を立ち上げ、クレジット取引所の創設に向けた議論を開始した。海外のクレジット制度(炭素価格差等を国境で調整する仕組み「炭素国境調整措置」等)を、日本の削減目標に適合させるかどうかを整理した上で法制度を整備し、クレジット需要を高め市場の活性化につなげるのが狙いだ。取引所の役割などを盛り込んだ基本指針は、2021年度内に示される予定だが、二酸化炭素削減価値を「排出枠」として商取引できる市場が立ち上がれば、「脱炭素ビジネス」が新たな事業領域として注目を集めるはずだ。

国内企業の中にも、国際的なカーボンクレジットを活用する試みが現れ始めた。出光興産は2021年1月、原油の海上輸送中の燃料消費に伴う二酸化炭素の排出量削減を目的に、グループ初の試みとしてカーボンクレジット(信頼性の高い第三者検証機関が二酸化炭素排出量削減効果を認証したもの)を活用した原油海上輸送を行った。

大型原油タンカーによる日本~中東間往復の海上輸送に、カーボンクレジットを活用することで、理論上同区間航海1回分に相当する約1万トンの二酸化炭素のオフセット(相殺)を実現したのだ。二酸化炭素の排出がどうしても避けられないのであれば、その分の排出枠を認証価格で購入して、カーボンオフセットを実現する――これがクレジット取引の具体例である。

一方では、新たな炭素税の導入についても、環境省が中心となって検討が進められている。日本ではこれまで、海外の炭素税に類する税制として「地球温暖化対策税」を運用してきたが、諸外国の税率に比べて低水準で、排出削減行動を促す効果が薄かった。そこで環境省では現在、EUや北米諸州並みの本格的な炭素税の導入を検討している。上流では化石燃料の採取・輸入に対する課税に始まり、下流では化石燃料製品を工場、オフィス、家庭等に供給する時点で課税するという大変広範囲なものだ。

こうなってくるとカーボンニュートラルは、日本全体の取り組み課題として市民レベルにまで意識されることになる。企業活動においても同様で、これまで脱炭素化に向けた取り組みは、限られた産業界やグローバル企業が対応すればよいといったレベルであったが、あらゆる企業に対して脱炭素の責務が生じ、税負担やペナルティ等が課せられる時代へと突入していくことになるのだ。

インターナル・カーボンプライシング(ICP)を導入する国内企業が増えている

一般的な経済原則で言えば、環境保護にかかるコストは、企業経営にとって足かせとなるものである。カーボンニュートラルもそれに類するものだが、脱炭素化を促進するために日本の産業や経済が停滞し、弱体化するのは好ましくない。そこで政府は、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。国として、可能な限り具体的な見通しを示し、脱炭素化に取り組む民間企業の前向きな挑戦を支援するとともに、積極的な投資とイノベーションを促す環境を創出することを目的としている。

こうした国の方針を受けて、国内企業でもカーボンニュートラル実現に向けた種々の先進的な取り組みが始まっている。ここからは、それらの取り組み事例を見ていきたい――。

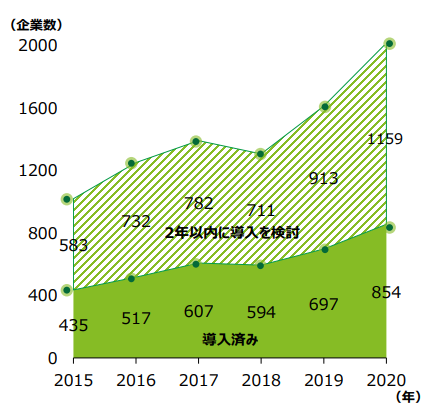

前述した「インターナル・カーボンプライシング(ICP)」は、一般的なビジネスシーンではあまり耳にしない言葉だが、実は日本でもすでに導入している、あるいは導入を予定している企業は多い。環境省の調べによると、2015年時点でICPを導入していた企業数は435社で、5年後の2020年では854社とほぼ倍増している。また、2年以内に導入予定と回答した企業も、583社から1,159社とほぼ倍増の勢いを見せている。

(図1)日本におけるICP導入及び導入予定企業数の推移

※出典:環境省ホームページ

多くの国内企業がICPを導入している理由はいくつかある。国策への協力であることは無論だが、これからの企業にとって必須となる低炭素社会への適応力を身につけるためである。

例えば、新たな設備投資をする際に、二酸化炭素排出量が少ない設備と多い設備のいずれを選択するかという時、従来なら投資コストの安いものが迷わず選ばれていた。しかし、ここにカーボンプライシングが加味されると、割高であっても排出量が少ない設備が選ばれるケースが出てくる。

こうした脱炭素化に向けての取り組み姿勢は、投資に値する企業であるかどうかの判断基準となり、より多くの投資家の耳目を集め、優遇された低金利による融資を受けることが可能になる。環境(Environment)、社会問題(Society)、企業統治(Governance)を重視する投資手法、いわゆる「ESG投資」に合致するからだ。さらに将来的に炭素排出枠のクレジット市場が誕生すれば、この設備投資は収益を生むことにもつながる。だから株式上場企業ほど、ICPの導入に積極的なのだ。

(図2)日本におけるICP導入及び導入予定の企業例

※出典:「インターナル・カーボンプライシングについて(環境省)」を加工して作成(一部抜粋)

こうした資金の調達方法は、環境に配慮した事業に資金使途を限定した環境債(グリーンボンド)として2014年に誕生して以来、日本でも着実に市場規模を拡大してきた。

日本ガイシは2021年1月、100億円の環境債を発行すると発表した。調達した資金はカーボンニュートラルに対応した研究開発や設備投資(再生可能エネルギーの利用を促進する蓄電池や二酸化炭素を回収・貯留・再利用するための製品開発等)に振り向ける。積極的な投資により、2030年には売上の50%、2050年までには80%を、カーボンニュートラルとデジタル社会関連製品で計上する考えだ。同社のように、「脱炭素ビジネス」を将来的な中核事業と位置づけ、新たな挑戦を開始している企業は少なくない。

「夢の燃料」水素をエネルギー源にする取り組みも

「夢の燃料」と期待される水素をエネルギー源とする取り組みも進んでいる。太陽光や風力などの自然エネルギーは、天候や場所に制約され発電量が不安定だが、水素は安定的な電源として期待されている。

パナソニックは水素の実用性を検証するため、滋賀県の子会社拠点に水素ステーションを建設。水を分解して製造した水素を燃料電池フォークリフトに供給する取り組みを2019年度から行っている。2022年前半には同拠点の家庭用燃料電池「エネファーム」の生産工場で、水素を使って発電する純水素型燃料電池、太陽光発電、余剰電力を蓄えるリチウムイオン電池を組み合わせた大規模な自家発電システムを構築し、水素をベースに工場電力全てを再生エネルギーで賄う、世界初の取り組みを開始する予定だ。

次世代のエネルギー源として期待される水素は、天然ガス等に比べ割高な調達コストがネックとなっている。この問題を解消するために、再生可能エネルギーの導入が進む九州では、電力の受給バランスをとるために出力調整する余剰エネルギーで脱炭素型水素の製造を行い、供給コストの低減化を図れないか検証している。

北九州市には、太陽光や風力など約16万キロワットの再生可能エネルギーが集積し、近接地域では水素供給の実証試験も行われている。出力制御のために無駄にしている自然エネルギーを水素製造に転用できれば、電力コストも炭素も発生しない、まさに一石二鳥のメリットを得ることができる。

企業のIT部門では、「グリーンIT」が意識されている

住生活からオフィス環境に至るまで、今や我々の周囲にはIT機器やITシステムが満ちている。これらのIT機器もまた、多くの電力を消費することで、温室効果ガスを排出している。そこで今、企業のIT部門で注目を集めているのが「グリーンIT」である。

オフィスビルや大規模事業所等では、IT機器やネットワークシステム、データセンターも含めたITインフラ全体の省エネと発熱量低減がテーマとなっている。近年では、ITを活用した制御・管理による照明やデジタル機器の省エネ化が進展している。また、オンプレミスの物理サーバをクラウドへ移行することも、脱炭素化社会への貢献となる。さらにコロナ禍で普及したテレワークやWeb会議も、人の移動やオフィス、施設等の物理的なエネルギー消費が発生せず脱炭素型のワークスタイルだと言える。

カーボンニュートラルが国策となった今、生産・流通・業務・稼動設備等幅広い分野で、グリーン化技術が一層普及しつつある。企業にとっては、地球環境保護と経費削減という一石二鳥の効果が出るのだから、情シス担当やIT資産管理者は今後、こうした環境配慮型の企業ITを意識する必要があるだろう。

脱炭素社会に向けた企業の種々の取り組みはようやく始まったばかりで、実際にはまだ他人事と感じている人が多いのが実情だ。しかし、炭素税やカーボンクレジット取引所等が現実のものとなれば、あらゆる企業と国民全体で取り組むべきミッションとなる。

その時に備えて、カーボンニュートラル実現に向けた知識や情報を、しっかりと身につけておきたい。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。