- 公開日:2024年11月18日

- 更新日:2025年10月23日

深刻化するIT人材不足の背景とは?企業が取るべき対策についても紹介

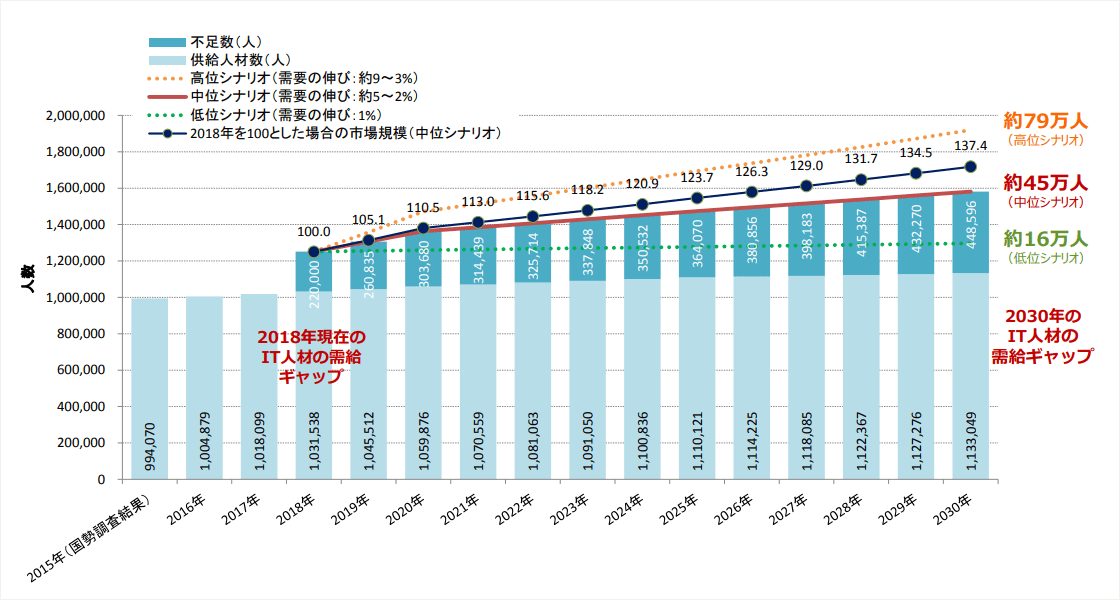

日本では少子高齢化や急速な技術進展を背景に、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されています。IT人材はシステム開発や運用を担うエンジニアに限らず、データ分析やセキュリティ、クラウド運用など幅広い分野に求められる存在です。

本記事では、IT人材不足の現状と背景、不足が指摘される職種や今後需要が拡大する分野、企業が取り組むべき対策について解説します。

IT人材について

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が2023年に公開した「DX白書2023」では、IT人材について、システム開発を担うエンジニアに限らず、データ活用や業務改善などに携わる幅広い人材を含む広義の概念と捉えています。

この定義は、エンジニアだけでなくデータサイエンティストやセキュリティ人材、クラウド運用担当者など、多様な役割を担う人々を含んでいます。近年は、ITを単なるシステム運用ではなく、事業成長や競争力強化の鍵として位置づける流れが強まっており、こうした広義のIT人材の不足が社会全体の課題となっています。

参考:IPA「DX白書2023 第4部 デジタル時代の人材」を基に要約

拡大するIT人材不足とは

日本の労働市場では、少子高齢化の進行により生産年齢人口が年々減少し、今後の労働力供給に深刻な制約が生じると指摘されています。特に急速な拡大を続けるIT関連市場ではその影響が顕著に表れており、人材需要と供給のバランスが大きく崩れつつあります。

経済産業省の委託業務でみずほ情報総研株式会社が実施し、2019年3月に公表された調査報告書では、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足すると予測されており、労働市場や企業活動全体に大きな影響を及ぼすおそれがあります。

出典:みずほ情報総研株式会社「- IT 人材需給に関する調査 -」2018年度調査、経済産業省2019年3月公表

こうした状況は企業のDX推進に大きな制約となるだけでなく、競争力維持にも影響を与える可能性があります。

IT人材不足の現状と背景

日本では少子高齢化や急速な技術進化を背景に、IT人材の供給と需要のバランスが崩れています。ここでは人口動態の変化や需要拡大、技術進展が人材不足に与える影響を整理します。

人材供給の縮小要因

日本では少子高齢化が進行し、人口そのものが減少傾向にあります。特に働き手の中心である生産年齢人口は年々縮小しており、IT業界を支える人材の確保が難しくなっています。文部科学省「文部科学統計要覧(令和6年版)」では、卒業者数について「大学」は長期的に微増である一方、「専修学校」は2015年以降減少傾向にあることが示されています。このため、特に専修学校由来の初級〜中堅層を中心に、将来的な人材供給力の低下が懸念されています。

出典:文部科学省「文部科学統計要覧(令和6年版)」、「11.大学(卒業者数)」、「12.専修学校(卒業者数)」

※クリックするとファイルが自動的にダウンロードされる場合があります。

加えて、若手人材の採用環境は一段と厳しさを増しており、多くの企業が人材確保に苦戦しています。厚生労働省が公表する「一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について」では、情報通信業(ITを含む)の新規求人は前年を上回る動きを示しており、企業は従来の採用活動だけでは必要なスキルを持つ人材を十分に確保しにくい状況です。

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について」

IT人材需要の拡大要因

近年は働き方改革やリモートワークの普及に伴い、オンライン会議や業務システムの導入が加速し、企業にとってIT活用は不可欠なものとなりました。さらに農業や漁業といった第一次産業や、製造・物流といった従来はITと距離があった分野にもデジタル技術が浸透し、「どこでもITが必要とされる」状況へと変化しています。

こうした流れを背景に、あらゆる業界・分野でIT導入や業務の自動化、データ分析の活用が進み、産業全体でIT人材の需要は急速に拡大し、供給が追いつかない状況となっています。

特に前掲の「IT人材需給に関する調査」でも、AI、クラウド、データ分析といった先端分野では不足が深刻であり、今後需給ギャップがさらに拡大すると警告されています。

出典:みずほ情報総研株式会社「- IT 人材需給に関する調査 -」2018年度調査、経済産業省2019年3月公表

急速な技術進化による影響

IT分野は技術の進展が極めて速く、新しい技術に対応できる人材の育成が常に課題となっています。経済産業省からの委託事業として、みずほ情報総研株式会社が報告した「 IT人材需給に関する調査」では、IT人材を「従来型IT人材」と「先端IT人材」に区分して需給を試算しています。従来型IT人材とは、基幹システムの保守や運用、既存インフラの管理といった従来型の需要に対応する人材を指します。現状では重要な役割を担う一方、中長期的には供給が需要を上回る見通しです。

出典:みずほ情報総研株式会社「- IT 人材需給に関する調査 -」2018年度調査、経済産業省2019年3月公表

一方で、AIやIoT、ビッグデータなど第4次産業革命を担う先端IT人材は、すでに多くの企業で採用難が顕在化しており、需要の急増に対して供給が追いついていません。今後、AIモデルの開発やクラウド基盤の構築に対応できる人材不足が課題となっており、将来的にはさらに不足が深刻化すると予測されています。

この需給のアンバランスは、企業の競争力やDX推進に直接的な影響を及ぼす可能性があります。

IT人材が特に不足している職種

DXやITの進展に伴い、特定の職種で深刻な人材不足が目立っています。ここではIPAの「DX動向2024」を参考に、不足が指摘される主要な職種とその背景を紹介します。

ソフトウェアエンジニア

ソフトウェアエンジニアは、企業のDXを支えるシステムやアプリケーションの設計・開発・運用を担う中核的な存在です。業務効率化や新たなサービス提供を実現するうえで不可欠な職種ですが、その確保は年々難しくなっています。

背景には、レガシーシステムの刷新やクラウド移行といった大規模な需要の急増があり、従来型スキルでは対応が難しい状況が挙げられます。さらに、アジャイルやDevOpsなどモダンな開発手法に精通した若手人材が不足し、企業が進める内製化のニーズと市場における人材供給との間でミスマッチが生じていることも深刻な課題となっています。

データサイエンティスト

データサイエンティストは、膨大な企業データを収集・分析し、AIモデルの開発や統計解析を通じて経営や業務改善に活用する専門家です。DXが進む中でデータ活用の重要性は急速に高まっており、意思決定や新規事業の創出に欠かせない存在となっています。しかし、その需要の増加に対し、大学や研修機関での人材育成は追いついていません。

さらに、高度な数理スキルやAI技術を持つ人材は海外企業に流出しやすく、国内での確保が難しいという課題もあります。その結果、企業は採用競争の激化や人材獲得コストの増大に直面しており、早急な育成施策が求められています。

セキュリティスペシャリスト

セキュリティスペシャリストは、ITの進展により増加する標的型攻撃やランサムウェア、不正アクセスといったサイバーリスクに対し、防御・検知・対応を担う専門人材です。企業が安心してデジタル技術を活用するために欠かせない存在ですが、深刻に不足しています。

背景には、攻撃手法の高度化と多様化により、防御側に求められるスキルが急速に拡大したことがあります。特に中小企業では専任のセキュリティ担当を配置できず、外部サービスへの依存が高いのが現状です。

また、経験豊富な人材ほど市場価値が高く、大企業や海外に流出しやすいため、人材確保の競争が一層激しくなっています。

ビジネスアーキテクト

ビジネスアーキテクトは、DX戦略に基づき業務全体を再設計する中核的な存在であり、ITと経営を結びつける役割を担います。具体的には、新規事業の開発や既存事業の高度化、社内業務の効率化などのDXの取り組みにおいて、目的設定から導入、効果検証までを関係者をコーディネートしながら一気通貫で推進する人材です。

しかし、このような役割を果たせる人材は極めて限られています。単なるIT技術者ではなく、経営戦略と現場業務を橋渡しできる高度な能力が必要であり、日本企業の人事制度には「経営×IT」のハイブリッド人材を体系的に育成する仕組みが整っていないため、人材不足が深刻な課題となっています。

参考:IPA「DX動向2024」

今後需要が高まるIT人材とは

現在の人材不足に加え、今後はAI、セキュリティ、クラウドといった先端分野において需要が急速に拡大すると予測されています。ここでは、それぞれの人材の特徴と重要性について整理します。

AI人材

AI人材とは、機械学習や生成AIなどの先端技術を活用し、研究開発や業務への導入を推進できる人材を指します。現在も、データ分析や業務の自動化といった分野で活躍の場が広がっていますが、今後は新規事業の創出や既存業務の高度化など、企業活動のあらゆる場面で中心的な役割を担うことが期待されています。

一方で、教育機関や研修プログラムの整備が追いついておらず、即戦力となる人材は依然として限られています。こうした背景からAI人材への注目が高まっており、早期の育成と確保は、企業の競争力強化に直結すると言えるでしょう。

セキュリティ人材

セキュリティ人材とは、標的型攻撃やランサムウェア、不正アクセスなど、年々高度化・多様化するサイバーリスクに対応できる人材を指します。ITの進展により企業のデジタル依存度が高まる中、セキュリティ対策は一部の専門部門だけでなく、すべての企業にとって欠かせないスキル領域となりつつあります。

現在も専門人材の不足が課題となっていますが、今後はクラウド化やIoTの普及に伴ってリスクがさらに複雑化し、企業規模を問わずニーズが拡大していくと予想されます。そのため、セキュリティ人材の継続的な育成とスキル向上は、企業の競争力を維持する上で重要とされています。

クラウド人材

クラウド人材とは、AWS、Azure、GCPなどの主要なクラウド基盤の構築や運用に携わる人材を指します。企業ではDXの推進や業務効率化を背景に、システムのクラウド移行が急速に進んでおり、クラウドは今やITインフラの中核的な存在となっています。

一方で、クラウド環境に精通した専門人材の供給は追いついておらず、多くの企業が導入や運用面で課題を抱えています。特に、セキュリティ対策、コスト最適化、マルチクラウド運用といった高度なスキルを持つ人材は希少であり、今後もその需要は継続的に増加すると見込まれます。

こうした背景から、クラウド人材は企業の競争力を左右する重要な存在となっています。

IT人材不足解消のために企業が取り組むべき対策

深刻化するIT人材不足に対応するためには、外部からの採用に頼るだけでなく、社内での人材育成やツールの活用、マネージドサービスの導入など、複数の手段を組み合わせた多角的な取り組みが求められます。特に、今後需要が高まるとされるAI・セキュリティ・クラウドといった分野では、専門性を持つ人材の確保が一層困難になると予測されるため、計画的な対応が不可欠です。

ここでは、こうした人材需要の拡大に備え、企業が実践できる3つの対策と、それぞれの効果や活用のポイントについて紹介します。

ITツールの利用による業務効率化

RPAやAI-OCRなどの業務効率化を支援するITツールを活用することで入力作業の自動化や精度向上が可能となり、SaaSを使えばテレワーク環境でもリアルタイムで情報を共有できます。ただし、ツールの導入には一定の運用管理や利用者側のITリテラシーが求められるため、場合によっては負担増につながる懸念もあります。

近年は操作性の高いツールが増え、非専門人材でも導入しやすくなってきていますが、効果を最大化するには全社的なITリテラシーの向上や教育支援と組み合わせることが重要です。これにより、IT人材の負担を軽減しつつ、組織全体で効率的な業務推進が見込めます。

社内人材の育成・リスキリング

採用活動だけに頼らず、社内でリスキリングや研修を実施することで、人材確保の負担を軽減することができます。例えば、独自の研修プログラムの整備や、先輩社員によるOJT、定期的な社内勉強会の開催は、従業員が効率的にスキルを習得する環境づくりにつながります。

また、こうした取り組みは人材の定着率を高める効果もあり、長期的に企業全体のITリテラシーを底上げすることが可能です。人材を「外部から採用する」から「社内で育てる」へと発想を転換することで、持続的な成長を支える基盤を築くことができます。

マネージドサービス(外部委託)の活用

自社で新たにIT人材を採用することが難しい場合には、マネージドサービスの活用も有効な選択肢です。マネージドサービスとは、自社での運用が難しいIT業務を専門の事業者に委託し、監視や運用を包括的にサポートしてもらうサービスを指します。

例えば、セキュリティ監視やインフラ運用といった高度な業務を外部に任せることで、企業は限られたリソースを本来の重要業務に集中させることが可能になります。また、専門知識が不足している分野や、日常的な運用負荷が大きい業務を委託することで、業務の安定性が向上し、従業員の負担軽減にもつながります。

さらに、信頼できるマネージドサービスを選ぶことで、セキュリティ水準や運用効率を、自社でゼロから構築するよりも短期間で確保できる点も大きなメリットです。

まとめ

日本のIT人材不足は、少子高齢化や急速な技術進展を背景に、今後さらに深刻化すると予測されており、企業の競争力を左右する重要な課題です。その対応策としては、ITツールの活用や社内人材のリスキリング、マネージドサービスの導入など、多角的な取り組みが求められます。特に、セキュリティやクラウド基盤といった専門性の高い領域では、外部サービスの活用も効果的です。

オプテージでは、「AWS for OPTAGE」「Azure for OPTAGE」など、クラウドマネージドサービスを幅広く提供しています。回線環境から監視・運用・保守までをワンストップでサポートし、お客さまが安心してクラウドサービスを利用できる環境を実現します。

また、CrowdStrike社の「Falcon」を活用したエンドポイント脅威対策「OPTAGE MDR powered by CrowdStrike」も提供しています。オプテージのSOC(Security Operation Center)がエンドポイントを常時監視し、インシデントの発生から脅威の除去、再発防止策の実施までを一貫して支援します。未知の脅威も含め、多様な攻撃への対応を可能にする仕組みです。

これにより、サイバーセキュリティに関する高度な専門知識がなくても、企業はリスクを効果的に軽減でき、限られた人材をより重要な業務へと集中させることが可能となります。

IT人材不足の解決やマネージドサービス、MDRに関するご相談は、ぜひオプテージまでお気軽にお問い合わせください。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。