- 公開日:2025年04月21日

NEXT GIGAとは?第2のGIGAスクール構想を完全解説

GIGAスクール構想の2ndステージ「NEXT GIGA」が2024年度から始まっています。このフェーズにより、1人1台端末の配布から、“真の活用”へと教育ICTが進化していくでしょう。「NEXT GIGA」の実現には、自治体、教育関係者、家庭のそれぞれにおける取り組みが不可欠です。

本記事では、NEXT GIGAやGIGAスクール構想の概要、導入背景、最新動向から取り組むべきことまで、自治体や教育関係者の観点から今から押さえておくべきポイントを詳しく解説していきます。

NEXT GIGAとは?

NEXT GIGAとは、「セカンドGIGA」とも呼ばれ、文部科学省が推進している教育ICT政策です。

前身となった「GIGAスクール構想」から数年が経過し、一定の成果を上げる一方で、さまざまな課題も浮き彫りになってきました。

特に端末の更新時期の到来や、学校間・地域間での活用格差の問題は喫緊の課題となっています。また、整備された環境を最大限に活かしきれていない現状も見られます。

こうした状況を踏まえ、環境整備から一歩進んで、環境を活用するための次のフェーズとして、NEXT GIGAへの移行が求められているのです。

「GIGAスクール構想」とは?

GIGAスクール構想は2019年12月に始まった教育ICT政策です。「GIGA」とは、「Global and Innovation Gateway for All」の略称になります。直訳すると「全ての人にグローバルで革新的な入り口を」という意味であり、「多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、個別最適化学習ができる環境を速やかに整備する」という目標が込められています。

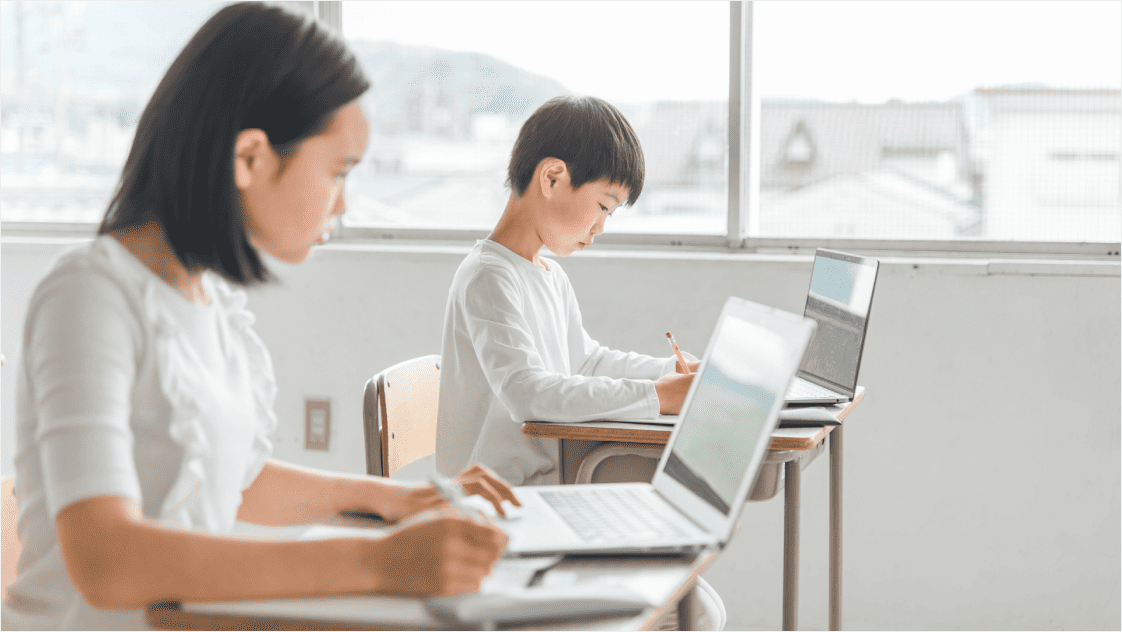

この構想の核心は、児童や生徒1人につき1台の学習用端末を配布し、高速かつ大容量の通信ネットワークを学校に整備することにあります。

対象となるのは、国公私立の小学校・中学校・特別支援学校等に通う児童生徒であり、すべての子どもたちにICT環境を提供することを目指しています。

GIGAスクール構想が始まった背景

GIGAスクール構想が始まった理由は、日本の教育現場におけるICT環境の遅れが国際的に指摘されていたからです。OECD「生徒の学習到達度調査2018年調査」(PISA2018)では、日本の学校のデジタル環境は加盟国中で最低レベルにあり、早急な改善が求められていました。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンライン授業の必要性が一気に高まったことも理由のひとつです。

当初は2019年から5年かけて実施する計画でしたが、コロナ禍を受けて前倒しされ、2020年度中に達成されました。

GIGAスクール構想の現状と課題

GIGAスクール構想の実施により一定の成果があったものの、依然としていくつかの課題が残っています。

文部科学省「GIGAスクール構想の成果と課題について」(令和5年6月8日)によると、児童生徒への1人1台端末の配布は全国的に進んだものの、その端末の活用状況には地域差が大きいことが課題として挙げられています。

また、教員への研修体制の不十分さやネットワークの安定性などの脆弱さも課題となっており、せっかく導入された設備が十分に活用されていないケースも少なくありません。

さらに、デジタル教材の質や量の不足、情報セキュリティ対策、端末更新費用の確保など、持続可能な運用体制の構築が急務となっているのです。

NEXT GIGAに期待される役割

NEXT GIGAには教育のデジタル化をさらに進化させる役割が期待されています。ここではNEXT GIGAに期待される役割について解説します。

個別最適化学習の実現

NEXT GIGAにより、「個別最適化学習」の実現が可能となります。従来の一斉授業では対応しきれなかった学習進度や理解度の差を、ICT技術を活用して埋められるようになるでしょう。

例えば、AIドリルを活用することで、児童生徒それぞれの理解度に応じた問題が自動的に提供され、つまずきやすいポイントを重点的に学習できます。また、デジタル教材によって視覚、聴覚、読解、体験など、個人ごとに適したコンテンツで学ぶことが可能です。

「わからない」をそのままにせず、自分のペースで確実に学びを進められる環境整備が期待されています。

協働的で創造的な学びの促進

NEXT GIGAにより、協働的で創造的な学習がさらに促進されます。

例えば、クラウドツールやデジタルホワイトボードの活用により、児童生徒が時間や場所を超えてグループワークに取り組めるようになります。また、他校や海外の学校との交流学習も容易になり、多様な価値観に触れる機会が増えます。

デジタルツールの特性を活かした表現活動も広がり、プログラミングやデジタル作品制作などを通じて創造的な学びも促進されるでしょう。

学習意欲の向上

NEXT GIGAの推進により、児童生徒の学習意欲のさらなる向上が期待できます。デジタル教材やAIを活用した学習システムは、一人ひとりの理解度や興味に合わせたコンテンツにより、「わかる」「できる」体験を増やします。

また、ゲーム要素を取り入れた学習アプリは、達成感や競争心を刺激し、自発的な学びを促すでしょう。さらに、タブレットやデジタルツールを活用した創作活動やプレゼンテーションの機会が増加し、自分の考えを表現する喜びを体験できるようになります。

教員の指導効率向上

NEXT GIGAは、教員の指導効率もさらに向上させるでしょう。ICTツールの活用により、これまで手作業で行っていた採点や教材準備を大幅に効率化することが可能です。学習管理システムやAIによる学習データ分析を活用することで、クラス全体の傾向を把握したり、指導計画を見直したりする作業もサポートします。

さらに、デジタル教材の共有プラットフォームにより、優れた指導方法の共有や教員間のコラボレーションが促進され、学校全体の指導力向上につながります。

教育の公平性確保

NEXT GIGAに期待される役割のひとつに、教育の公平性確保があります。地域や家庭環境による教育のデジタル格差はGIGAスクール構想における課題点であり、これを解消する必要があります。

地方自治体では予算確保や調達手続きの知識が不足している場合があり、きめ細かな支援が求められています。義務教育と高校では、学校種別に応じた機能が必要なため、自治体や学校が適切な整備体制を確立し、1人1台環境を維持する必要があるでしょう。

また、低所得世帯への配慮も不可欠で、端末破損時の補償制度や通信費支援など、経済状況に関わらず全ての子どもが平等に学べる環境整備が必要です。

NEXT GIGAで文部科学省が取り組んでいること

文部科学省はNEXT GIGAの実現に向けて、さまざまな取り組みを進めています。それぞれの施策について、具体的な内容と期待される効果を詳しく見ていきましょう。

1人1台端末の定期的な更新とネットワーク環境の整備

NEXT GIGAでは、中長期的な視点でのICT環境整備が計画されています。1人1台端末の定期的な更新サイクルの確立や、より高速かつ大容量のネットワークの整備などが具体的な取り組みです。

文部科学省は、自治体がICT整備計画を策定する際のガイドラインを提供し、持続可能な整備・運用モデルの構築を支援しています。

また、クラウドサービスの活用促進や、セキュリティ対策の強化も重要な取り組みとなっています。

教職員のICT活用能力の向上と校務効率化の推進

NEXT GIGAでは、校務のデジタル化(校務DX)が重要施策として位置づけられています。成績や出欠管理など複数の校務システムを統合・連携したり、教職員のスキルアップのために段階的な研修プログラムを提供したりしています。

また、ICT支援員の拡充や、教員同士が学び合うコミュニティの形成も重要な施策です。これらの取り組みにより、文部科学省は教職員のICT活用能力の底上げと、デジタル技術を活かした新しい教育スタイルの確立を目指しています。

ネットワークアセスメント実施促進事業

文部科学省は、NEXT GIGAとあわせて「ネットワークアセスメント実施促進事業」を推進しています。この事業は、学校のネットワーク環境を診断し、改善点を明確にするための支援策です。

1人1台端末の活用が進むなかで、多くの学校ではネットワークの遅延や接続不良といった問題が発生しています。

この事業では、専門技術者が学校のネットワークの状況を調査し、帯域の拡大や機器の更新などの改善策を提案します。

自治体や学校は、この診断結果をもとに予算配分や整備計画を立てることが可能です。

NEXT GIGAはいつからはじまる?

NEXT GIGAは、2024年度から2028年度までの5年間を計画期間として正式にスタートしました。各自治体や学校では、現行のGIGAスクール構想の評価・検証を行いながら、NEXT GIGAの施策を実施している段階です。

特に端末の更新やネットワーク環境の強化など、インフラ面での整備は早急な対応が求められており、国や自治体から補助金も支給されています。

NEXT GIGAに向けた具体的な取り組み

NEXT GIGAを成功させるためには、関係者それぞれの役割に応じた具体的な取り組みが不可欠です。それぞれの立場で実施すべき具体的なアクションについて詳しく見ていきましょう。

自治体や学校がやるべきこと

自治体や学校は、まず現状のICT環境と利活用状況の詳細な分析を行う必要があります。この分析をもとに中長期的な整備計画を策定し、予算確保を進めましょう。

特に端末の更新計画は重要で、初期整備された端末の更新時期が一斉に到来することを見据えた準備が欠かせません。また、ネットワーク環境の強化も課題です。授業での同時接続の増加に対応できるよう、ネットワークアセスメントを実施し、通信環境の改善を行いましょう。

教職員のICTスキル向上も重要な取り組みです。校内研修の充実や、ICT支援員の効果的な活用を通じて、教員のデジタル活用能力を高めることが求められています。

教育関係者がやるべきこと

NEXT GIGAの効果的な実施に向けて、まず自身のICTスキルを向上させることが求められます。定期的な研修への参加や、オンライン講座の受講を通じて積極的にデジタル教育手法を学びましょう。

また、ICTを活用した新しい授業設計にも取り組む必要があります。従来の教育内容をただデジタル化するのではなく、テクノロジーの特性を活かした創造的な学習体験の設計が重要です。

さらに、教育関係者同士の連携ネットワークを構築し、優れた実践例などを共有することで、学校全体のICT活用レベルを底上げしていきましょう。何より、テクノロジーは手段であり目的ではないという視点を常に持ち、教育の本質を見失わない姿勢が求められます。

NEXT GIGAで使える補助金

NEXT GIGAの促進のため、国や自治体ではさまざまな補助金を支給しています。

文部科学省は「1人1台学習端末の更新補助事業」により、学校の児童生徒用端末の更新に対し、経費の3分の2を補助します。(補助基準額:55,000円/1台あたり)

また、「ネットワークアセスメント実施促進事業」により、各自治体が民間事業に委託するネットワークアセスメント費用の3分の1を補助します。(補助対象となる事業費の上限:100万円/1校あたり)

まとめ

GIGAスクール構想は、「NEXT GIGA」という新たなステージへと進化しています。2024年から2028年の5年計画で、端末をより活用していく方向へと重点が移行します。自治体・学校は端末更新計画の策定と予算確保、ネットワーク環境の強化を急務とし、教育関係者はICTスキル向上と創造的な授業設計に取り組みましょう。また、保護者・児童は家庭でのルール作りとデジタルリテラシーの向上が重要になってきます。関係者全員が協力し、「機器があるだけ」から「学びの変革」へと段階を進めていくことが、今後はさらに重要になってくるでしょう。

「NEXT GIGA」に伴う学校のネットワーク整備でお困りの自治体さまは、ぜひご相談ください。オプテージでは、ネットワーク環境整備からクラウド導入・移行、BCP対策、GIGAスクール対応まで、自治体さまの課題を解決できる総合的なソリューションをご提案します。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。