- 公開日:2018年08月29日

- 更新日:2025年08月21日

ブロックチェーンとは?仕組みや特徴、活用事例やメリット・課題について紹介

近年、金融や認証分野、サプライチェーンなどで注目を集めているのが「ブロックチェーン」という技術です。仮想通貨の基盤技術として知られていますが、それだけにとどまらず、情報の透明性や信頼性を確保する手段としてさまざまな業界に広がりつつあります。

本記事では、ブロックチェーンの基本的な仕組みから特徴、Web3との違い、具体的な活用事例、導入にあたってのメリットや課題を紹介します。

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンとは、取引やデータを安全かつ透明性の高い方法で記録・管理する「分散型台帳技術」の一種です。取引データは「ブロック」という単位でまとめられ、それらを鎖(チェーン)のように連結して保存します。この構造により、改ざんが困難となり、高い信頼性が確保されます。

この技術は、2009年に運用が始まった暗号資産「ビットコイン」の基盤として広く知られるようになり、以後さまざまな分野で応用が進められています。

ブロックチェーンとWeb3の違い

Web3とは、インターネットをより自由で公平なものにすることを目指した新しい概念です。中央集権的な管理者に頼らず、ユーザー自身がデータの管理や所有権を持つ分散型の仕組みが特徴です。このWeb3を実現するために不可欠なのが、ブロックチェーン技術です。

従来のWeb2では特定の企業が情報やサービスを集中管理していましたが、Web3ではブロックチェーンを基盤としたネットワークが構築されることで、改ざんに強く信頼性の高い環境が実現され、情報を特定の管理者に依存しない分散管理が可能になります。

Web3については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:Web3とは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説

ブロックチェーンの基本的な仕組み

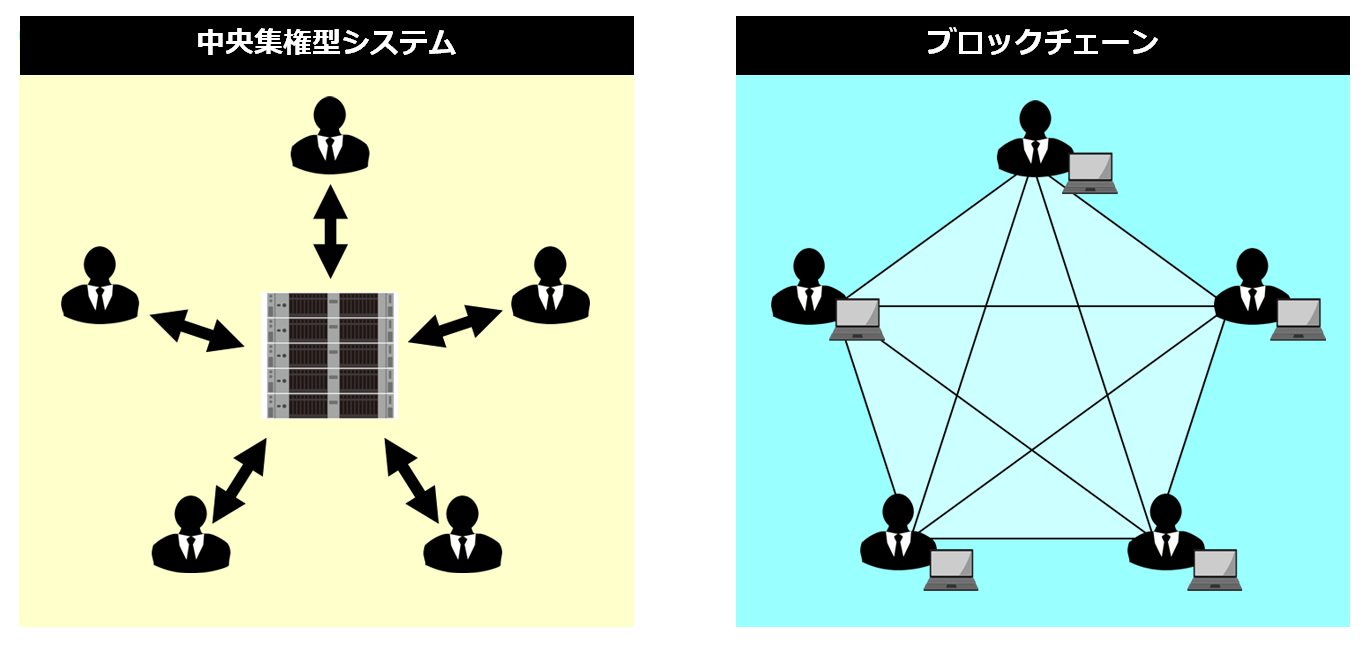

ブロックチェーンは、中央で一括管理する「集中管理型システム方式」とは異なり、複数のノード(ネットワークに接続されたコンピュータやパソコンなどの端末)で情報を分散して管理する「分散型台帳方式」という仕組みを用いています。

これにより、一部のノードに障害が起きても全体の稼働を維持でき、改ざんへの耐性も高いため、信頼性と透明性のある仕組みとされています。

以下の表は、集中管理型システム方式と分散型台帳方式を比較したものです。

| 項目 | 集中管理型システム方式 | 分散型台帳方式 |

|---|---|---|

| データ管理方法 | 中央のサーバで一元管理 | 複数のノードが分散して管理 |

| 障害への強さ | サーバや通信障害でサービス停止の恐れあり | 一部のノードが停止しても他のノードで稼働継続可能 |

| ハッキング耐性 | 中央を狙われると大規模な被害が出る可能性あり | 改ざんには多数のノードを同時に攻撃する必要があり困難 |

| 可用性(止まりにくさ) | 単一の障害で全体が停止する恐れがある | 分散構造により高い可用性を確保 |

| 権限の集中 | 管理者が限定され、権限が集中している | 管理者が存在せず、全体で合意形成 |

| システム運用コスト | 専用サーバの構築・維持にコストがかかる | 分散されていることにより比較的安価で運用可能 |

| 不正や誤作動への強さ | 一部の不正や障害にシステム全体が影響されやすい | 一部のノードが不正でも、全体は正常に動作し続ける |

分散型台帳方式により、障害や改ざんに強く、信頼性を確保しつつ効率的に運用できるため、金融・医療・物流・行政など多様な分野で導入が加速しています。

今後もその利便性と安全性により、社会基盤としてますますの広がりが期待されています。

ブロックチェーンの特徴

ブロックチェーンは、透明性の高い取引、改ざん耐性、信頼性のある分散管理といった特長を備えています。これらの仕組みは、あらゆる業務やサービスにおける信頼性を支える重要な要素です。以下では、それぞれの特長について詳しく紹介します。

取引の透明性

取引の相手や業務の複雑さにかかわらず、ブロックチェーンは高い透明性を維持した取引を可能にします。その鍵となるのが、条件を満たすと契約を自動で実行する「スマートコントラクト」の仕組みです。あらかじめルールを共有しておけば、人手を介さず、正確で公平な業務処理が可能となります。

例えば、IoTと連携し、センサーが一定の数値を検知した際に、事前に設定されたルールに基づいてスマートコントラクトが自動的に商品を再発注するといった活用が可能です。スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で契約条件が満たされると自動的に契約が実行される仕組みのことであり、こうした処理はすべてブロックチェーン上に記録されるため、関係者全員が内容を確認でき、取引の透明性が確保されます。

また、人手を介さずに契約が実行されることで、業務の正確性やスピードも向上し、顧客との信頼関係の構築につながります。

改ざん耐性の高さ

ブロックチェーンは、全ての取引データを時系列で記録し、過去の変更履歴も把握できる仕組みです。取引情報は一定の単位で「ブロック」にまとめられ、各ブロックは暗号技術によって鎖状に連結されていきます。

この構造では、一部のデータを改ざんしようとすれば他のブロックにも影響が及ぶため、不正がすぐに露見します。こうした特性によって、改ざんへの強さと情報の透明性が確保されるのです。

分散管理によるデータの信頼性

ブロックチェーンでは、分散型台帳方式が採用されており、複数のノードがP2P(ピア・ツー・ピア)ネットワーク上で対等に接続されながら、同一のデータを共有・保持しています。P2Pネットワークとは、中央の管理者を介さず、各ノードが直接通信し合う構造です。

この仕組みによって、仮に一部のノードが不正に改ざんされたとしても、多数の正しいノードが存在することで整合性が保たれ、システム全体としての信頼性も維持されます。さらに、特定の拠点に依存しない構造であるため、障害や攻撃への耐性が高く、改ざん防止にも優れた仕組みといえます。

ブロックチェーンのメリット

高い信頼性や安定性、運用コストの抑制など、ブロックチェーンには多くの利点があります。ここでは、そのなかでも注目すべき主なメリットを紹介します。

セキュリティの高さ

ブロックチェーンは、取引データがハッシュ値によって鎖状に連結されており、改ざんが極めて困難な構造となっています。ハッシュ値とは、任意のデータを一定の長さの文字列に変換する暗号的な計算結果であり、元のデータがわずかでも変わるとハッシュ値も大きく変化するという性質を持ちます。

仮に過去のデータが改ざんされた場合でも、その影響はハッシュ値の変化として即座に現れ、ネットワーク全体のノードによって検出されます。

さらに、ネットワーク上の多数の参加者が取引内容を正しいと認めるための合意形成の仕組みである「コンセンサス・アルゴリズム」により、全ノードの合意がなければデータの変更はできません。この仕組みによって高い透明性とセキュリティが保たれ、信頼性も維持されています。

可用性の高さ

ブロックチェーンは、障害が発生してもシステム全体が停止しにくい「可用性の高さ」が特長です。複数のノードが同じデータを保持しているため、一部のノードが自然災害などでダウンしても、他のノードによって処理が継続され、システム全体の停止を回避できます。

このような仕組みにより、常に安定したサービスの提供が可能となり、企業活動や取引の継続性を支える技術として注目されています。

コストの削減

ブロックチェーンは、データを世界中のノードが分散して保存・管理する仕組みにより、従来の中央集権型システムと比べて大幅なコスト削減が可能です。

高性能なサーバや大容量ストレージを一箇所に集約する必要がなく、保守や管理にかかる費用も抑えられます。また、取引を承認しブロックを生成する役割を担う「マイナー」やシステムの利用者がマシンリソースを分担することで、運用コストが全体に分散され、効率的なデータ管理が実現されます。

ブロックチェーンの活用事例

ブロックチェーンは仮想通貨だけでなく、物流や認証分野などさまざまな業界で活用が進んでいます。ここでは、代表的な活用事例として、仮想通貨、物流・サプライチェーン管理、身分証明・認証の3つの分野を紹介します。

仮想通貨

ブロックチェーンは、世界初の仮想通貨であるビットコインの基盤技術として誕生しました。中央管理者を介さず、ネットワーク上の複数のノードで取引記録を分散管理することで、不正や改ざんを防ぎ、安全性と信頼性の高い取引を実現します。

こうした特性は、ビットコインに限らず、イーサリアムなどの多くの仮想通貨にも採用され、今も進化を続けています。

物流・サプライチェーン管理

物流業界では、ブロックチェーンとQRコードを組み合わせた技術の活用が進んでいます。改ざんが困難なブロックチェーンを用いて製品の加工・流通履歴を一元管理し、特殊なQRコードで実物と紐づけることで、トレーサビリティの強化や偽造品の排除を実現します。

さらに、関係者間での情報共有が円滑になり、在庫管理や国際配送の効率化、業務の透明性向上にもつなげることが可能です。加えて、スマートフォンだけで履歴情報を確認できる手軽さから、低コストで導入でき、消費者の安心感向上にも寄与しています。

身分証明・認証

近年、身分証明や本人認証の分野でも、ブロックチェーンの活用が進んでいます。改ざんが極めて困難な特性を持つため、デジタルIDや社員証、学生証の発行・管理に応用されており、セキュリティ性の高い認証基盤として注目されています。

これにより、個人情報の保護や不正利用の防止が期待され、信頼性の高いデジタル社会の実現につなげることができます。また、スマートフォンを使った身分確認などのユースケースも広がりつつあります。

ブロックチェーンの課題

ブロックチェーンは多様な分野で注目を集める一方、処理速度の低下や合意形成の遅延、51%攻撃といった技術的課題も抱えています。ここでは、ブロックチェーンが抱える課題について紹介します。

処理速度の低下

取引量の増加に伴う処理速度の低下は、ブロックチェーンにおける代表的な技術的課題のひとつです。特に利用者の多い仮想通貨などのパブリックチェーンでは、1つのブロックに記録できる情報量が限られているため、取引が集中すると承認処理が滞り、トランザクションの完了までに長時間を要することがあります。

こうした遅延が生じると、取引の迅速性が損なわれるだけでなく、優先的な処理を求めて追加の手数料が必要になるなど、ユーザーにとって不利益が生じる可能性もあります。

合意形成の長期化

ブロックチェーンでは、全ての取引を正当なものと認めるために、ネットワーク参加者による合意形成が求められます。このプロセスは信頼性確保に有効である一方、参加者が多いほど合意に至るまでの時間が長くなり、結果として処理速度の低下につながる場合があります。

例えば、クレジットカード決済は数秒で完了しますが、ブロックチェーン上の取引はそれに比べて数分から数十分かかることがあります。

51%攻撃の危険性

ブロックチェーンは基本的に分散型の仕組みで高い信頼性を誇りますが、過半数(51%以上)の計算能力を悪意ある一部の参加者が占有した場合、取引の改ざんや二重支払いなどの不正行為が可能となる「51%攻撃」が発生する恐れがあります。

特に参加者が少ない新興のパブリックチェーンではこの攻撃のリスクが高く、安全性に関する懸念材料のひとつとされています。

まとめ

本記事では、ブロックチェーンの基本的な仕組みから特徴、Web3との違い、具体的な活用事例、導入にあたってのメリットや課題を紹介しました。

ブロックチェーンは金融やサプライチェーン、認証分野など幅広い領域で活用が進んでおり、情報の透明性や信頼性を高める革新的な技術です。一方で、処理速度の低下や合意形成の遅延など、導入にあたっての課題も存在します。

今後はこれらの課題を解決しながら、より多くの業界でブロックチェーンの活用事例が広がっていくことが期待されます。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。