- 公開日:2018年12月19日

- 更新日:2025年09月24日

RPA導入はなぜうまくいかない?よくある課題・解決のポイント・活用事例を紹介

日本国内では、深刻化する人手不足や業務効率化のニーズを背景に、RPA(Robotic Process Automation)の導入が急速に広がっています。定型作業の自動化によって成果を上げた企業や自治体もある一方で、思うような効果が得られず、運用に課題を抱えるケースも少なくありません。

本記事では、RPAの導入でよくある課題とその解決のポイント、成功に導くための事例を紹介します。

拡大する国内のRPA市場

日本では少子高齢化が進行しており、内閣府の試算によると2065年には生産年齢人口が2025年よりおよそ2,600万人も減少すると見込まれています。こうした社会構造の変化に対応するため、業務の効率化や人手不足への対策として、RPA(Robotic Process Automation)の導入が官民問わず急速に広がっています。

RPAとは、人の代わりにパソコン上の定型作業を自動で実行するソフトウェアロボットのことです。従来は「記録・再生」によって操作を模倣する形式が主流でしたが、近年では、より複雑な業務プロセスの処理や複数システム間の連携をこなす高度なRPAも登場しています。

この仕組みは少人数でも業務を回す体制づくりに役立ち、働き方改革の実現にもつながっています。今後はAIとの連携もさらに進み、活用の幅が広がっていくことが期待されています。

RPAについては以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:RPAとは?業務効率化を図る方法を4ステップでわかりやすく解説

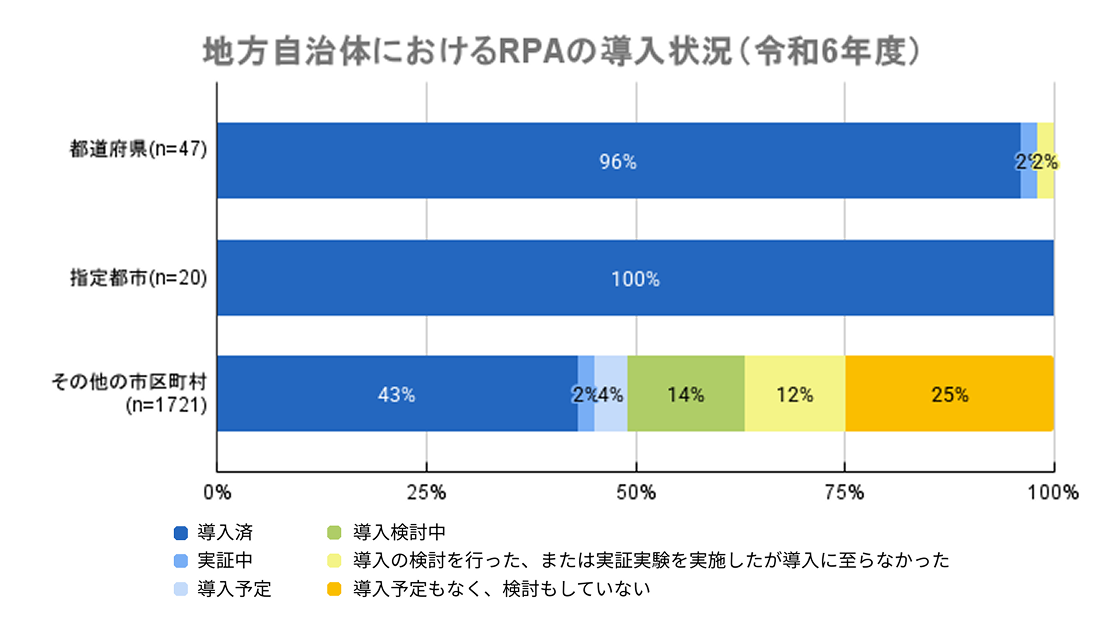

地方自治体におけるRPAの導入状況

政府は「自治体DX推進計画」の一環として、RPAの導入を積極的に後押ししています。

総務省が実施した「地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」によると、2024年(令和6年)12月31日時点でのRPAの導入率は、1,788の都道府県・市区町村のうち、都道府県で96%、指定都市※で100%に達しています。その他の市区町村では導入済は43%にとどまっていますが、実証中・導入予定・検討中を含めると、約63%がRPAを導入済み、または導入に向けた取り組みを進めている状況です。

※指定都市とは、地方自治法で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されている都市のこと

出典:総務省情報流通行政局地域通信振興課 「地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」 (令和6年度12月31日現在)をもとに加工して作成

RPAで期待される導入効果とその現実

総務省の「令和6年度 地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」によると、人口規模の小さな自治体でも、RPAの導入によって年間で数千時間程度の業務時間削減効果が得られた事例が報告されています。

このように、自治体の業務においてRPAは非常に高い効果を発揮しており、定型作業の自動化が現場の負担軽減に直結していることが明らかになっています。

例えば、定型業務の自動化によって職員の負担が軽減され、ヒューマンエラーの防止や業務品質の向上、さらには他システムとの連携による業務スピードの改善など、数多くのメリットが報告されています。

ただし、業務選定や運用体制に課題があると、かえって非効率となる可能性も考えられ、導入時には慎重な計画と適切な運用設計が不可欠です。

RPA導入でよくある課題とは?

RPAは業務効率化の手段として注目される一方、導入や運用の過程でさまざまな課題に直面するケースも少なくありません。ここでは、実際の導入現場で多く見られる代表的な課題とその要因を整理します。

個別最適化による部分的な効果

RPAは経理処理や日報作成などの明確なルールに従う定型業務に適していますが、一方で複雑な判断や柔軟な対応が必要な業務には不向きです。そのため、業務全体の一部だけが自動化され、全体最適が図れず、かえって業務が非効率となったり、齟齬が生じたりすることもあります。

導入初期は、単純かつ反復性の高い業務に対象を限定し、効果とリスクのバランスを見極めることが重要です。また、合わせて個人情報を含む業務への適用は慎重な判断が求められます。

開発・運用コストがかさむ

RPAは業務理解が求められるため、導入から運用までの各段階で、それぞれの役割に応じた知識が必要となります。

具体的には次のように整理ができます。

- 導入検討(要件定義):経営層・企画部門が業務全体を把握し、自動化の対象を選定

- 設計:現場担当者が業務フローや処理手順を理解し、その知識をもとに要件や仕様の策定に協力

- 開発:社内のエンジニアや外部パートナーが設計内容を踏まえ、シナリオ作成や環境構築を実施

- 導入:IT部門やベンダーがシステム環境や連携面を調整し、安定稼働を確保

- 運用:保守担当者が業務内容とロボットの挙動を把握し、業務変更や障害発生に備える

このように各フェーズでの役割を整理しておくことで、導入プロセス全体を円滑に進められます。ただし、特に設計や運用では業務理解に基づく関与が不可欠であり、教育や体制整備に時間とコストを要するのが実情です。

社内に十分な体制がない場合は外部ベンダーへの依存度が高まり、ライセンス費用や保守コストが継続的に発生するリスクもあります。業務知識を社内に蓄積し、体制を整えることが、外部依存を減らし中長期的なコスト削減につながります。

引き継ぎ不足による管理と責任の曖昧化

RPAの導入・運用では、開発担当者が特定の業務フローやロボットの仕様を深く理解したうえでシナリオを設計・実装するケースが多く、そのノウハウが属人的になりやすい傾向があります。そのため、担当者が異動や退職などで不在になると、ロボットの挙動や処理内容が十分に引き継がれず、トラブル時の原因究明や修正対応が困難になるリスクが高まります。

また、RPAは見た目上は正常に稼働していても、実際には不要な処理や誤った動作を繰り返している場合があり、管理者や対応責任者が明確でない状態では、不具合の発見・対処が遅れる恐れがあります。

特に現場主導で導入されたRPAは、業務内容や仕様が文書化されていないことも多く、設計者以外がロボットの挙動を把握できず、停止や修正が困難となる「ブラックボックス化」に陥りやすいリスクがあります。こうした事態を避けるためには、業務フローやロボットの仕様を適切に文書化し、担当者間で共有・引き継ぎできる体制を整えておくことが、安定運用と責任の明確化につながります。

管理者不在の野良ロボットが発生

RPAの導入後、担当者の異動や退職などをきっかけに、管理されないまま残される「野良ロボット」が組織内に存在するケースがあります。特にトップダウンで導入が進んだ場合、現場での運用体制が不十分なまま放置される事例も少なくありません。

一見して稼働していないように見えるロボットでも、誤作動によって不要な処理や意図しないシステムアクセスを行い、業務に悪影響を及ぼすリスクがあります。こうした管理不備はセキュリティリスクにも直結するため、全体のロボットを早期に可視化し、適切に管理・対応することが求められます。

RPAの課題を解決するポイント

RPAの導入には多くの課題が伴いますが、これらを適切に対処することで真の効果を引き出すことが可能です。ここでは、導入目的の明確化や属人化の防止など、RPAを効果的に運用するための具体的な解決策を紹介します。

導入目的と業務可視化による対象選定の明確化

RPAの導入を成功させるには、まず「月100時間削減」などの改善目標を定量的に設定し、関係者間で合意形成を図ることが重要です。そのうえで、業務フローや判断ポイント、関係者の役割を可視化し、RPAに適した定型的・反復的かつルール化が可能な業務を明確に選定します。

導入初期はスモールスタートで、成功しやすい業務から試行を開始し、運用を通じて実績と知見を積み重ねながら、段階的に導入範囲を広げていくことが成功の鍵となります。

費用対効果の見える化および評価指標の設定

導入したRPAが本当に効果を発揮しているかを判断するには、事前に費用対効果(ROI)を測定するための評価軸を定めておくことが不可欠です。例えば、月間の業務時間削減や人件費削減といった数値に基づいて成果を可視化することで、関係者の納得を得やすくなり、次の意思決定にもつながります。

さらに、処理エラーの減少率や自動化対象業務数、処理スピードの向上率などの評価指標を明確に設定しておくことで、RPAの活用が部分的な効率化にとどまらず、全体最適や継続的な業務改善にも展開しやすくなります。

属人化の防止

ロボットの運用が一部の担当者に依存している状態では、RPAの持続的な活用は難しくなります。属人化を防ぐには、開発から保守・障害対応までのプロセスをマニュアル化し、誰でも対応できる仕組みを整えることが必要です。

また、各ロボットの責任者や保守担当を明確にしておくことで、担当者が異動・退職しても円滑な引き継ぎができます。こうした体制づくりによって、野良ロボットや管理不全によるトラブルの発生を抑えられます。

ベンダー支援の柔軟な活用

RPAの初期導入や専門的な運用に不安がある場合は、実績のあるベンダーから支援を受けることで、スムーズな立ち上げと安定した運用を実現できます。導入設計や操作教育、保守体制の構築などを外部の専門知識に頼ることで、社内のノウハウ不足による導入停滞を防げます。

ただし、運用の全てを外部に任せてしまうと、社内に技術や知見が蓄積されず、自走体制の構築が難しくなるでしょう。将来的な内製化を見据えている場合は、内製化のサポートもしてくれるベンダーを選ぶと良いでしょう。

RPA導入で成果を上げた自治体の事例

RPAの導入は、業務の効率化や人件費削減といった明確な成果につながるケースが多く報告されています。ここでは、自治体における導入事例をもとに、RPAが実際にどのような課題を解決し、どのような効果をもたらしたのかを具体的に紹介します。

事例1:住民情報の事前整理を自動化し、窓口サービスを迅速化

ある市では、住民の手続き支援に関するサービスにおいて、関係各課が住民情報システムを個別に検索し、必要な情報を転記・整理する作業を手作業で行っていました。例えば、住民情報、税、介護、健康保険などの情報を各担当課がそれぞれ確認し、手続きに必要な書類の準備を進める必要があり、1件あたりの所要時間は短いものの、毎日定型的に発生するため、職員の大きな負担となっており、転記ミスのリスクも抱えていました。

RPAの導入後は、予約台帳の内容をもとに必要情報を自動で検索・転記する仕組みを構築。これにより年間作業時間を大幅に削減できただけでなく、窓口での説明や手続きを迅速かつ正確に提供できるようになりました。結果として、職員は住民対応により多くの時間を割けるようになり、サービス品質の向上にもつながりました。

事例2:住民税業務をRPAで効率化、異動の多い職場でも対応できる仕組みを構築

とある自治体では、住民税に関する確定申告の重複処理やエラー修正など、判断を伴わない定型処理が職員の負担になっていました。長時間労働の要因となり、業務品質の低下も懸念されていました。

RPAの導入により、年間2,800時間を超える業務削減と入力エラーの大幅減少を実現。また、運用体制として「前年度担当と翌年度担当がペアを組む2人1組制」を採用したことで、異動の多い職場でもノウハウを継承できる仕組みを整備しました。この結果、属人化を防止し、持続的にRPAを活用できる体制を確立しています。

事例3:繁忙期の住民税入力業務に活用、職員主体のシナリオ内製化で導入効果を拡大

ある市では、市民税課を中心に税業務の多くが基幹系システムへの入力作業に依存しており、繁忙期には長時間労働が常態化していました。入力ミスが起きれば再処理が必要となり、業務効率と正確性の両立が課題でした。

RPAの導入により、入力業務を自動化して年間800時間超の削減を達成。さらに若手職員がシナリオ作成研修を受講し、RPAの対象業務を当初の5件から最終的に21件まで拡大しました。単なる効率化にとどまらず、職員自らがスキルを習得することで内製化を推進し、組織として持続的にRPAを活用できる基盤を築きました。

事例4:固定資産税の登記情報入力を自動化、紙処理からデータ活用へ転換

ある町では、税務課で法務局から送付される登記異動通知(税通)を紙で受け取り、土地台帳システムへ手入力する作業に多大な時間を費やしていました。仕分けや転記・確認といった定型作業は膨大で、職員の長時間労働や負担増につながっていました。

RPAを導入し、税通をCSV形式で受領する仕組みへ切り替えた結果、自動で土地台帳システムに登録できるようになり、年間約450時間(削減率90%)を削減。さらに紙処理からデータ活用へ転換したことで、現地調査や窓口応対といった付加価値業務に職員の時間を充てられるようになりました。効率化と同時に住民サービスの質も向上しています。

まとめ|成功の鍵は「課題の見える化と段階的な導入」

本記事では、RPAの導入における典型的な課題とその解決策、さらに業界ごとの成功事例について詳しく紹介しました。RPAは業務効率の向上や人手不足への対応に有効ですが、一方で属人化や運用ルールの未整備、ROIの可視化不足などのリスクも内在しています。これらを乗り越えるには、明確な目的設定や評価指標の整備、ベンダーの適切な活用が鍵となります。

オプテージは、RPAの導入を検討されている企業様向けに世界的に有名なRPAソリューション「UiPath」を提供しています。UiPath社に認定されたリセラーでもあるため、高い技術力を持ったUiPath専門担当がお客さまのニーズに合わせてサービスを提供することが可能です。

RPAの導入や運用に関してお困りのことがありましたら、ぜひオプテージまでお気軽にご相談ください。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。