- 公開日:2025年04月09日

OODAループとは?PDCAとの違いやビジネスでの活用方法を解説

ビジネスシーンで活用できるフレームワークとして「PDCAサイクル」が有名ですが、近年は「OODA(ウーダ)ループ」に注目が集まっていることをご存知でしょうか。OODAループは状況に応じて素早く意思決定・行動できるのが特徴で、変化の激しい現代に適した手法です。

今回はOODAループの概要やPDCAサイクルとの違い、活用方法を紹介します。ぜひ、組織や自身の業務に役立ててください。

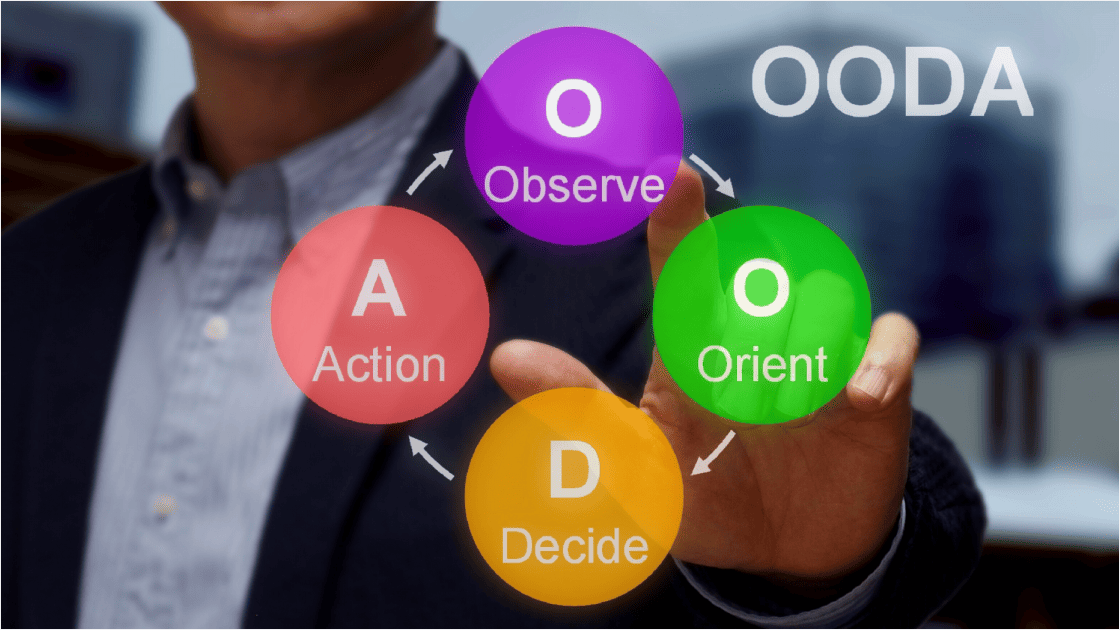

OODAループとは

迅速な意思決定を行うためのフレームワークが「OODAループ」です。以下に挙げた4ステップの頭文字を取った造語で、ビジネスの場で広く活用されています。

- Observe(観察)

- Orient(状況判断)

- Decide(意思決定)

- Act(実行)

もともとはアメリカ空軍のジョン・ボイド氏が提唱した意思決定の考え方だといわれています。ObserveからActまでの4ステップを繰り返すことで、状況が変化しやすい状況においても柔軟かつスピード感をもった行動をとることが可能です。

PDCAサイクルとの違い

OODAループと似たフレームワークに「PDCAサイクル」がありますが、それぞれ開始地点や目的などが異なります。

例えば、PDCAサイクルは「Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)」の順にサイクルを回します。一方で、OODAループの場合は「Observe(観察)」から「Act(実行)」までありますが、任意の位置から始めることが可能です。2回目のループでObserve(観察)が不要な場合はOrient(状況判断)から始めるなど、状況に合わせて活用できることが特徴です。

また、中長期的な課題に取り組むPDCAサイクルは、事前に立てた計画を実行に移していくことから、外的要因による変化などに対応できない場合がありました。その点、OODAループは内部だけでなく業界や市場といった外部要因を始点にできるため、状況に応じて柔軟に対応できるのも特徴です。

ただ、PDCAサイクルよりもOODAループが優れているという訳ではありません。PDCAは目標設定から始まるため、軸がぶれずに取り組みやすく、安定した状況での管理や取り組みに適しています。それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的や状況に合わせて使い分けることがポイントです。

OODAループが注目を集める理由

近年は、あらゆる物事が目まぐるしく変化する時代であり、数年先の未来を予測することも容易ではありません。こうしたVolatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の激しい昨今は、それぞれの頭文字をとって「VUCA(ブーカ)時代」とも呼ばれています。ビジネスにおいては、従来のPDCAサイクルでは対応しきれないケースも増えたため、意思決定や行動を素早く行うOODAループに注目が集まっているのです。

なお、以下の記事では「VUCA」について解説しています。変動性と複雑性の激しい近年、組織や個人はどのように対応すればよいのでしょうか。詳しく知りたい方は、あわせて確認してみてください。

関連記事:軍事用語からビジネス用語に。今さら聞けない「VUCA」とは?

OODAループの流れをステップ別に解説

ここでは、「Observe(観察)」から「Act(実行)」までOODAループの各ステップでどのようなことをすればよいのか、詳しく紹介します。

1.Observe(観察)

「Observe(観察)」のステップでは、市場や顧客、競合サービスなどを対象に現状を観察します。

このステップで重要なのは、経験則や常識などに捉われず、ありのままの状況を客観的に受け入れることです。結論ありきで情報収集してしまうと、誤った意思決定・実行をすることになりかねないため注意しましょう。

2.Orient(状況判断)

「Orient(状況判断)」のステップでは、集めた情報を分析して現状の理解を深め、行動の方向性を定めていきます。

Orientでの注意点は、状況判断の質が個人の経験値に左右される可能性があることです。状況を適切に読み取れなければ、その後の「Decide(意思決定)」や「Act(実行)」で誤った施策を行う危険性もあります。経験の浅い人がOODAループを行う場合は、先輩や上司に意見を求めるなどのフォロー体制を構築することも検討しましょう。

3.Decide(意思決定)

「Decide(意思決定)」では、具体的なアクションを決定します。状況判断の段階では方向性しか決まっていないため、場合によっては複数の選択肢が出てくることも珍しくありません。そこで、「目標に合致しているか」「効果がありそうな行動はどれか」といった観点で施策の優先順位をつけるのがおすすめです。

OODAループは迅速な意思決定・行動のために有効なフレームワークです。PDCAのように効果検証を重ねたり、慎重に行動したりするような考え方を持っていると、刻一刻と変化する状況に対応できない可能性もあります。そのため、現状の最善策を即座に行動に移すことを意識しましょう。

4.Act(実行)

OODAループ最後のステップが「Act(実行)」です。実行後に求める成果が得られれば問題ありませんが、場合によっては次のループに移行して「Observe(観察)」から再開したほうがよいケースもあります。

例えば、最初のOODAループで1~4までのステップを経たあと、問題が解決しなかったり、さらなる成果を求めたりする場合は、2周目のループに移りましょう。「1.Observe(観察)」→「2.Orient(状況判断)」→「3.Decide(意思決定)」→「4.Act(実行)」→「2.Orient(状況判断)」とループを重ねることで、施策の精度を高められます。

OODAループの具体例

OODAループの各ステップを理解したところで、実際のビジネスシーンにおける具体例を見てみましょう。ここでは、OODAループを活用した場合の例を2パターンに分けて紹介します。

価格見直し検討でのOODAループ活用例

まずは、SaaSプロダクトを扱う営業担当が、提供価格の見直し検討時にOODAループを活用した場合の例を見てみましょう。

【Observe(観察)】

- 無料トライアル後の有料転換率が15%から10%に低下している

- 競合他社は段階的な料金プランを設定し、導入しやすくしている

- 顧客からは「料金が分かりにくい」との声が挙がっている

【Orient(状況判断)】

- 競合のように「無料→有料」へのスムーズな移行ができる仕組みがない

- 価格の説明が不十分で、顧客がコストメリットを理解しにくい

- 機能ごとの価値を正しく伝えられておらず、価格に見合う魅力が伝わっていない

【Decide(意思決定)】

- 期限付きのトライアルよりも、無料で使える機能を設定したほうが良い

- 料金体系を分かりやすくし、顧客の疑問点を解消する施策が必要

- 顧客へのフォローアップ施策を強化し、有料転換率の向上を図る

【Act(実行)】

- フリーミアムモデルを導入し、無料で試せる範囲を明確化する

- 無料のユーザーに「初月30%OFF」の割引を期間限定で提供する

- 料金プランをシンプルにし、顧客に分かりやすく伝える

【Observe(観察)/2周目】

- フリーミアムモデルの導入により、有料転換率が10%から18%に改善

- 料金プランの見直しで、導入企業数が増加

- 顧客満足度も向上し、解約率が低下した

マーケティングでのOODAループ活用例

続いて、コンテンツマーケティングの成果を向上させるためにOODAループを活用した例を見てみましょう。

【Observe(観察)】

- ブログの流入数は増えているが、問い合わせにつながらない

- 競合サイトでは、ホワイトペーパーやeBookのダウンロードを促進している

- 資料ダウンロードなどの行動を促すことを目的に設置したCTA(Call To Action)ボタンのクリック率が低い

【Orient(状況判断)】

- 記事のターゲットが曖昧で、見込み客向けの情報提供が不足している

- 競合は専門性の高いコンテンツを提供し、リード獲得を強化している

- 記事の最後にCTAボタンを設置しているが、適切な誘導がない

【Decide(意思決定)】

- ターゲットに合わせた記事を作成する

- 読者の行動を促すためのコンテンツを作成する

- 設置するCTAボタンの数や位置を記事ごとに見直す

【Act(実行)】

- 記事を業界・企業規模別に作成し、ターゲットごとのニーズに応える

- コンテンツ制作のトピックを「課題解決型」に変更し、実践的な内容を増やす

- 記事内に複数のCTAボタンを設置し、ホワイトペーパーやeBookのダウンロードを促進

【Observe(観察)/2周目】

- 記事ごとにターゲットを明確化したことで、問い合わせ率が向上

- 記事の読了率も向上し、見込み客のエンゲージメントが高まる

- CTAボタンの最適化により、ホワイトペーパーやeBookのダウンロード数が増加

OODAループのメリット

OODAループを活用することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、ビジネスシーンにOODAループを取り入れた場合のメリットを3つ紹介します。

スピード感をもって実行できる

OODAループはその状況に合わせた意思決定・行動ができるフレームワークのため、成果や結果が出るまでのスパンを短縮できることが大きなメリットです。例えば、ECサイトにおけるシステム障害が発生した場合をはじめ、緊急対応が必要なシーンでは特に有効な手法といえるでしょう。

PDCAサイクルの場合は計画・実行・評価・改善の順に進める必要があり、計画の立案や社内での承認など、肝心の実行に移すまでに時間がかかってしまいます。その点、OODAループは計画の立案や承認といったプロセスを省略できるため、施策の実行やトラブル対応のスピードを大幅に向上させることが可能です。

臨機応変に対応できる

OODAループを活用すると、現状の観察や状況判断をしたうえで対応することになるため、臨機応変な意思決定・行動ができます。特に現場の担当者がOODAループを実践すれば、状況が変化しやすいシーンでも最前線で柔軟な意思決定・行動が可能となるでしょう。

例えば、小売業の現場で人気商品の在庫が不足した場合、PDCAサイクルでは時間がかかってしまい、機会損失へとつながってしまうかもしれません。しかし、OODAループであれば在庫不足の発生をリアルタイムで把握し、追加発注や新たなプロモーションの展開などの施策を現場の判断で行えます。このように、その状況に合わせた柔軟な対応・軌道修正を行いやすくなるのは、OODAループならではのメリットです。

個人・チームの成長を促せる

OODAループは、個人やチームといった小規模な状況での行動を基本としており、自ら考えて判断・行動することを前提にしています。従来のトップダウン型の意思決定とは異なり、現場の担当者が主体となって意思決定を行うため、試行錯誤しながら学ぶ機会を増やせるのがポイントです。

OODAループは一度行うだけでなく、何度もループを回すフレームワークであるため、現場担当者は改善を重ねる習慣が身に付くでしょう。また、社員一人ひとりの成長が促されるだけでなく、チーム全体のマインドや対応力も向上して、組織全体の生産性向上につながるかもしれません。

OODAループのデメリット

OODAループは、近年のVUCA時代に対応するために欠かせないフレームワークですが、状況によってはうまく機能しないケースもあります。場合によっては、組織に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。

ここでは、OODAループのデメリットを3つ紹介します。メリットを最大化するためにも、リスクを理解した上で適切に活用しましょう。

誤った行動をとる危険性がある

OODAループによってスピード感をもって取り組める一方で、誤った意思決定・行動をとる恐れがあります。PDCAの場合は、事前に綿密な計画を立てるために失敗するリスクは低いですが、OODAループで正しい状況判断ができなければ、期待していた結果が得られないこともあるでしょう。

OODAループは2番目以降の「Orient(状況判断)」や「Decide(意思決定)」といった任意の位置から開始できますが、スピードを重視するあまり観察や状況判断を疎かにしないよう注意が必要です。また、その場のひらめきや感情で行動すると、失敗する可能性が高まるため、客観的に判断・行動することが重要です。

中長期的な取り組みには不向き

OODAループは、目の前の状況に素早く対応するための手法であるため、中長期的な目標に向けて計画的に改善を続けるようなシーンには不向きです。

例えば、新サービスの展開や事業戦略の見直しなど、長期的に分析・効果検証を積み重ねる場面では、PDCAサイクルのほうが効果的です。

また、業務の標準化や品質向上といった定型業務の改善も、計画→実行→評価→改善のサイクルを着実に回すPDCAサイクルが適しています。

短期的な対応にはOODAループ、中長期的な取り組みにはPDCAサイクルと、状況に合わせて使い分けることが重要です。

組織内でまとまりがなくなる恐れがある

OODAループの活用によって社員の主体性を養える一方で、組織内の統率が取れなくなる恐れがあります。PDCAサイクルの場合は計画に沿って行動するため方向性がぶれにくいですが、OODAループの場合は個人の裁量が大きくなり、個々人で行動してしまうかもしれません。

たしかに、OODAループの導入によって現場社員が主体的に判断・行動でき、状況に応じた対応がしやすくなります。しかし、組織内のまとまりがなくならないよう、目的やビジョンなどをあらかじめ共有しておく必要があります。

OODAループを正しく活用する3つのコツ

最後に、OODAループの正しい活用に向けて押さえておきたい3つのコツを紹介します。デメリットとなる状況の発生を防ぐことにもつながるため、それぞれ確認しておきましょう。

全体の目標・方向性を明らかにする

OODAループの導入によって、個人や小規模チームの裁量が大きくなる反面、組織内の統率がとれなくなる可能性があります。そこで、統制のとれた意思決定・行動をとるためにも、全体の目標や方向性を明らかにすることが重要です。

例えば、企業全体のビジョンや事業戦略を具体的に示し、チーム単位で各メンバーがとるべき行動の指針を理解できるようにすれば、OODAループを行っても軸が大きくぶれることはないでしょう。

また、目標や方向性を定期的に確認し、チームや部署内で認識のズレを修正することも欠かせません。目標に沿った行動ができているか、状況確認や意思決定が適切だったかを確認することで、組織内のまとまりやOODAループの精度向上につなげられます。

PDCAと組み合わせた戦略を立てる

OODAループとPDCAサイクルは、どちらか一方を選ぶものではなく、状況に応じて組み合わせて使うことも有効です。

例えば、PDCAサイクルで中長期的な計画を立てた上で、実行段階ではOODAループを活用し、現場の変化に合わせて柔軟に意思決定を見直すといった運用が考えられます。

このように、計画重視のPDCAと変化対応力の高いOODAを組み合わせることで、大きな方針はぶらさずに、現場での臨機応変な判断も可能になります。

特に、新規事業やプロジェクト立ち上げ期など、変化と計画の両方が求められる場面では、ハイブリッド運用が効果を発揮します。

観察・状況判断をおろそかにしない

スピード感や意思決定・行動に注意を向けすぎるあまり、「Observe(観察)」や「Orient(状況判断)」をおろそかにしてしまう場合があります。たしかにOODAループはすぐに成果を出すことに適したフレームワークですが、適切な意思決定・行動のためには現状を的確に把握し、客観的な状況判断が重要です。

また、OODAループを繰り返す場合は、定期的に過去の行動を評価することも欠かせません。スピード感は重要ですが、同じ失敗を繰り返さないために過去の施策に対しても目を向けるようにしましょう。

OODAループを活用し変化の激しい時代に適応しよう

昨今のビジネス環境は予測が難しく、変化の激しいVUCA時代に突入しています。従来のPDCAサイクルでは対応しきれないケースが増えるなか、OODAループは迅速な意思決定と柔軟な対応を可能にするフレームワークとして注目を集めています。

OODAループを活用することで行動や結果のスピードを出せるだけでなく、臨機応変な対応や個人・組織の成長を促すことが可能です。ただ、誤った意思決定・行動をするリスクもあり、場合によっては組織の統制がとれなくなる可能性もあります。本記事で紹介したポイントを参考に、OODAループを業務や組織運営に役立ててみてください。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。