- 公開日:2025年11月11日

- 更新日:2025年11月19日

2030年問題とは?企業に与える影響と取り組むべき対策

2030年、日本は少子高齢化と人口減少の進行により大きな転換点を迎えます。いわゆる「2030年問題」は、労働力不足や社会保障制度の持続性の危機といった深刻な課題として、企業経営にも直結します。

本記事では「2030年問題」の意味や2040年問題との違いを整理し、社会や産業に及ぼす影響を解説します。そのうえで、企業が持続的に成長するために今から取り組むべき具体的な対策を紹介します。

2030年問題とは?

「2030年問題」とは、少子高齢化や人口減少に伴う労働力不足や社会保障制度の持続性への懸念を指す言葉です。すでに現実化している「2025年問題」を経て、2030年は生産年齢人口の減少が加速する転換点とされています。

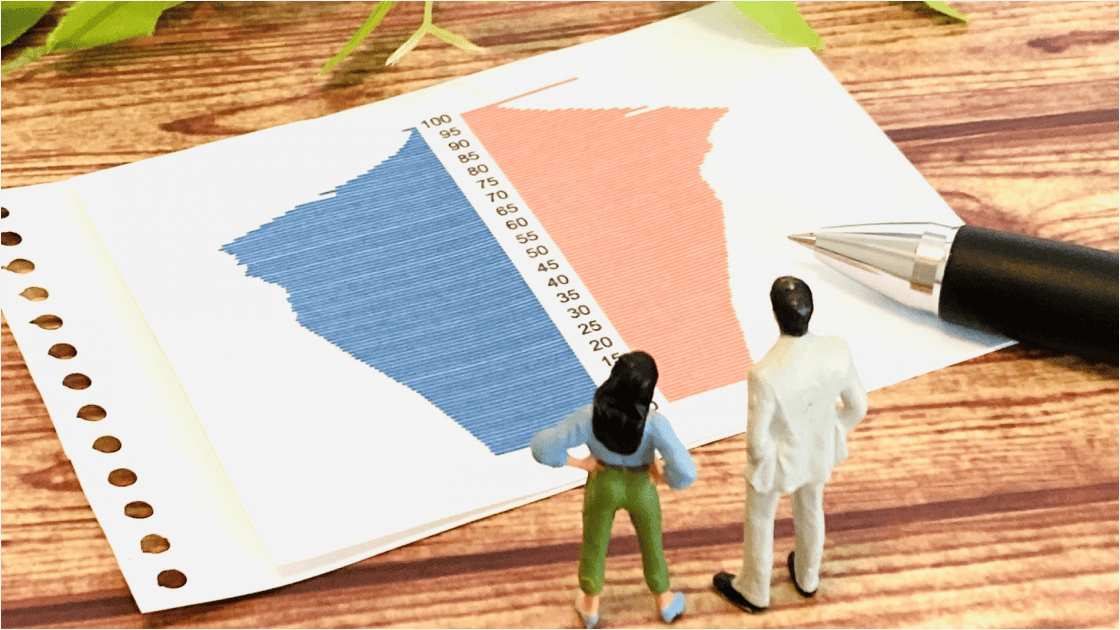

さらに2040年には日本の総人口の約3分の1が高齢者になると見込まれ、社会構造の大きな変化が起きると予測されています。2030年と2040年を比較すると、企業に求められる対応の幅広さも浮き彫りになります。まずは、2030年問題とはどういったものなのかを把握したうえで、2040年問題との違いを整理していきましょう。

2030年問題の背景

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によれば、2025年の総人口は約1億2,326万人で、そのうち65歳以上は約3,653万人です。そして今後も高齢化は進み、2030年には約3,696万人、2035年には約3,773万人、2040年には約3,928万人に達すると推計されています。こうした高齢化の進行に加えて、15〜64歳までの生産年齢人口は継続的に減少し、2030年前後には働き手の不足が社会に本格的な影響を及ぼすと考えられます。つまり2030年問題は、「2030年という転換点を迎えることで、労働人口減少と高齢化が同時進行で社会に作用し始めることによって生じる課題」といえます。

出典:「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)

2030年問題と2040年問題との違い

2040年は、いわゆる「団塊ジュニア世代」が高齢期に入り、社会構造はさらに大きく変化します。前述の国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2040年の65歳以上の人口は総人口の34.8%に達し、3人に1人が高齢者という状況になります。特に75歳以上の後期高齢者が増えることで、介護や医療インフラの不足、社会保障費の急増といった課題が一層深刻化すると考えられます。

このように2030年問題が「労働力の不足と制度維持の危機」であるのに対し、2040年問題は「社会構造そのものの大転換」と位置づけられます。企業には人材確保にとどまらず、新たな市場への適応や地域社会との協働など、長期的かつ抜本的な変革が求められるのです。

出典:「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(国立社会保障・人口問題研究所)

2030年問題がもたらす影響

2030年問題は、人口減少と高齢化が重なることで生じる「社会全体の変化」が特徴です。地域社会では過疎化やインフラ維持の困難が進み、企業にとっては人材不足やコスト増大といった直接的なリスクが高まります。以下では、地域社会と企業それぞれに及ぶ具体的な影響を見ていきましょう。

地域社会への影響

人口減少により地方の過疎化が進む一方、都市部への人口集中も加速します。これに伴い、公共交通や医療・福祉サービスの維持が難しくなり、地域住民の生活の質が低下する懸念があります。

さらに空き家問題やインフラ老朽化による維持コストの増大も、地域自治体や企業の経営に影響します。地域社会の変化は、地元企業の人材確保や事業継続にも密接に関わるため、自治体・企業・住民が一体となった対策が求められるでしょう。

企業への影響

2030年問題は、日本社会全体にとどまらず、企業経営に直接的な影響を与える課題でもあります。主な影響は次のとおりです。

【人材確保の困難化】

労働人口の減少により、あらゆる業種で採用競争が激化。介護・建設・運輸など、もともと人手不足が顕著な分野では深刻な影響が避けられない。

【労働生産性の低下リスク】

経験豊富な人材の引退が進む一方で、後継の人材が十分に育たないことで、ノウハウの継承、生産効率やサービス品質の維持が難しくなる。

【社会保障費の増大によるコスト圧迫】

企業が負担する社会保険料の上昇は避けられず、従業員の手取り減少や企業収益の圧迫につながる可能性がある。

【国内市場の縮小】

消費の中心を担う現役世代が減ることで、内需型ビジネスは売上基盤の縮小に直面する。特に小売やサービス業では、既存モデルのままでは成長が難しい。

【イノベーション創出の難化】

人材不足と市場縮小が重なることで、新規事業開発や研究開発への投資余力が限られ、競争力の低下を招く懸念がある。

こうした影響は一企業だけで解決できるものではなく、業界や地域を超えた協働、さらには国全体の制度改革とも連動させて取り組む必要があるでしょう。

2030年問題の影響を受けやすい業界

すべての産業が人口減少と労働力不足の影響を受けますが、人手による作業やサービス提供の割合が高い業界ほど、人材不足の影響は深刻になります。以下に代表的な業界と影響の具体像を紹介します。

建設業界

建設業界では、熟練工や技術者の高齢化が進んでおり、すでに現場での人手不足が深刻化しています。若手就業者も減少しており、災害復興やインフラ維持の需要増に対応するには負担が大きくなっていくでしょう。また、省力化や自動化技術の導入が進む一方で、運用や技術継承のための人材育成が追いつかないケースも目立ちます。

企業にとっては、若手やシニア人材の活用、ICTやロボット技術の導入を組み合わせ、効率的かつ安全な現場運営を実現することが急務です。今後は、働き方改革や技能継承プログラムの整備も必須となるでしょう。

航空業界

航空業界ではパイロットや整備士などの専門資格職に加え、客室乗務員など専門的な訓練を要する職種が多く、2030年に向けて人材不足が顕著になります。特に、これらの職種は養成や資格取得に多くの時間とコストがかかるため、人材の供給が需要に追いつきにくい構造的な課題を抱えています。そのため、業務の効率化と安全確保の両立が大きなテーマとなっています。

こうした状況を踏まえ、航空業界ではシミュレーターを活用した訓練の効率化や、業務支援システムの導入による整備運行の省力化に注目が集まっています。また、女性や若手、外国人などの多様な人材の登用を進め、持続的な運行体制を構築する動きも広がっています。LCC(格安航空会社)の拡大や国際線の増便で競争が激化するなかでも、こうした人材戦略の柔軟な展開が企業の安定経営につながるでしょう。

製造業界

製造業では、熟練工の高齢化と若手人材の不足により、技能継承が大きな課題となっています。特に中小企業では後継者不足が深刻で、生産ラインの維持や品質管理への影響も懸念されます。

その一方で、AIやIoT、ロボット技術の導入が進み、自動化による省人化の動きが加速しています。ただ、これらの技術を運用できる人材が不足しているため、業界内でのデジタルスキル教育や現場でのリスキリングが欠かせません。経験豊富なシニア人材と、新しい技術を担う若手・外国人を組み合わせた多層的な人材戦略を構築し、技能継承とデジタル化を両立させることが求められるでしょう。

物流業界

物流業界は、ドライバーや倉庫作業員の高齢化が進む一方で、若年層の就業者が伸び悩んでおり、労働力の確保が大きな課題です。EC市場の拡大により配送需要が急増するなか、人手不足や燃料費の高騰を背景にコスト負担も増大しています。その結果、配送需要の拡大に対し、ドライバーや車両の確保が追いつかず、安定した物流体制の維持が難しくなりつつあります。さらに、働き方改革関連法による労働時間の上限規制や高速道路料金制度の見直しなども重なり、企業には一層の業務効率化が求められています。

こうしたなか、業界では物流拠点の自動化やAIを活用した配送ルートの最適化、共同配送など、効率化と省人化を進める動きが強まっています。また、女性やシニア人材の活用、労働環境の改善を通じて、職場の定着率を高める動きも少なくありません。2030年に向けては、テクノロジー導入と人材多様化を両輪で進めることが、安定的な物流体制の実現に欠かせないポイントとなるでしょう。

IT業界

IT業界ではAIやクラウド、セキュリティ関連の人材不足が問題となります。高度なプログラミングやネットワーク管理、AI開発のスキルを持つ人材が慢性的に不足しており、新技術の導入や運用に支障が出る恐れがあります。さらに、リモートワークやグローバル展開に対応できる柔軟な人材も求められるため、人材育成と確保が企業の競争力に直結するでしょう。

こうした状況を鑑み、企業のなかにはリスキリングや教育投資を強化し、社内人材のスキル底上げを図っているところもあります。また、リモートワークや副業人材の活用による柔軟な体制構築も進んでおり、多様な働き方を取り入れながら競争力を高める動きが広がっています。

IT人材不足が起こる要因や、企業が取るべき具体策については以下の記事で紹介しています。

関連記事:深刻化するIT人材不足の背景とは?企業が取るべき対策についても紹介

医療・介護業界

日本はすでに65歳以上が人口の3割近くを占める超高齢社会に突入しています。この高齢化の進展に伴い、医療・介護業界では需要の急増が予想されます。高齢者人口の増加により医療・介護サービスの必要性が高まる一方、従事者の高齢化と人手不足が深刻です。

特に介護職や看護師は離職率が高く、現場の負担も増加。ICTやロボット技術で効率化が進むものの、十分な人材育成や現場のサポート体制が欠かせません。遠隔診療や介護ロボットの導入、タスクシェアによる業務分担の見直しなど、現場の効率化を検討する必要があるでしょう。

医療・介護現場の人手不足を補い、医療現場の効率化を支えるICTの活用については、以下の記事で詳しく紹介しています。

関連記事:医療ICTとは?活用事例・導入メリットと課題を解説

教育業界

教育業界では、少子化により学校規模の縮小や統廃合が進む一方、教員の高齢化と不足が課題です。特に地方では新任教員の確保が困難で、教育格差が拡大する恐れがあります。また、IT教育やプログラミング教育の必要性が高まる昨今は、教員のスキル向上やICT環境整備も求められます。

今後は、教職員の働き方改革や外部人材・専門家との協働を通じて、柔軟な教育体制を整備する必要があるでしょう。さらに、AI教材やオンライン授業などの活用を進め、限られた人員でも質の高い教育を提供できる仕組みづくりが重要です。

2030年問題に向けた企業の取り組み・対策

2030年問題に備えるため、企業はICT活用を軸とした変革を優先する必要があります。

DXやAIによる業務効率化をはじめ、リスキリングや多様な人材の活用など、2030年問題への具体的な取り組み・対策について確認していきましょう。

DXの推進

業務効率化だけでなく、新たな事業創出の基盤ともなるのがDX(デジタルトランスフォーメーション)です。クラウドを使った社内データの一元管理や、顧客データを活用した購買行動の分析などが挙げられます。これにより、少人数でも迅速かつ的確な意思決定が可能となり、労働力不足を補う手段となり得ます。

さらに、ペーパーレス化やオンライン会議の導入でリモートワークにも柔軟に対応でき、海外に拠点がある場合もスムーズに連携できるでしょう。DXの推進は2030年問題に備えるうえで、多くの企業が取り組んでおきたい最優先の戦略といえます。

AI・RPAなどを活用した業務自動化

AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を用いた業務自動化は、定型業務の効率化に直結します。例えば、カスタマーサポートの自動応答、請求書や契約書の作成・チェック、会議の議事録作成といった作業が代表例です。これにより、人材不足の中でも限られた人員を付加価値の高い業務に振り分けることが可能となります。

また、AIによる売上予測や需要変動の分析は、経営判断の精度を高め、将来のリスク管理にも役立ちます。自動化の導入は人材不足への対策だけでなく、企業競争力を強化するための投資にもなるでしょう。

リスキリング

急速に変化するビジネス環境に対応するには、従業員のスキル再教育「リスキリング」が欠かせません。例えば、「営業担当者がデータ分析を学び、顧客ニーズを数値で把握できるようになる」「工場の技術者がAIを用いた設備保全の仕組みを理解する」といった取り組みが挙げられます。

企業が体系的にリスキリングを進めることで、従業員は幅広い業務に対応でき、限られた人員でも高い成果を出せる体制を構築できるでしょう。リスキリングは単に人材不足を補うのではなく、人材の価値を高めるためにも重要な取り組みなのです。

多様な人材の活用

女性・外国人・シニア・障がい者といった多様な人材の登用は、労働力確保だけでなく企業のイノベーションにもつながります。例えば、育児や介護を行う社員には時短勤務やテレワークを導入し、外国人の社員には語学研修やキャリア支援を行うことで、定着率を高められる可能性があります。

また、シニア人材をアドバイザーとして活用すれば、豊富な経験を次世代に伝承でき、ものづくりや営業ノウハウの維持にも役立ちます。多様な人材が活躍できる職場づくりは、2030年問題を乗り越えるための持続的な人材戦略といえるでしょう。

新たな市場構造への対応

少子高齢化が進む国内市場では、従来と同じ成長戦略は通用しにくくなります。その一方で、高齢者向けの介護やヘルスケアサービス、健康食品といった新たな需要は拡大しています。調査機関のレポートでも、医療・介護や生活関連産業などを中心に需要増加が示唆されています。例えば、ドラッグストアが健康相談サービスを強化したり、食品メーカーがシニア層向けに低糖質商品を展開したりする動きが代表例です。

さらに、人口が増加している新興国への輸出拡大や現地生産も重要な選択肢となります。市場構造の変化をチャンスと捉え、柔軟にビジネスモデルを再構築することが成長の鍵となります。

まとめ

2030年問題は、人口減少と高齢化がもたらす「労働力不足」「市場縮小」「社会保障負担の増加」など、多方面に影響を及ぼす社会的課題です。従来型の経営手法では対応しきれない局面も想定され、企業には抜本的な変革が求められています。

一方で、DXやAIによる業務効率化、多様な人材の活用、従業員のリスキリングなどに取り組むことは、課題解決にとどまらず、新しい成長機会を切り拓く可能性を秘めています。2030年問題を「危機」ではなく「飛躍のきっかけ」と捉え、今から行動を起こすことが、持続的に成長できる企業の条件といえるでしょう。

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。