社内ネットワーク構築の基本。構築の流れや見直しのポイントを解説

- 公開日:2024年7月25日 更新日:2025年3月10日

社内ネットワーク構築とは、社内のパソコンやプリンターなどの端末や、各種サーバ間をつなぐネットワークの構築を指しています。社内ネットワークを構築すると、文書やファイルなどのスムーズな共有やネットワークの安全性が実現し、業務を効率化できます。

しかし、「現在のネットワーク環境に不満がある」「これから社内ネットワークを構築したいけど詳しい手順がわからない」このような不安や疑問を抱いている場合もあるでしょう。本記事では、社内ネットワーク構築の基本や構築の手順、新規構築と見直しのポイント、また実際の構築事例などを解説します。自社に最適な社内ネットワークを構築したいとお考えの場合は、ぜひ参考にしてみてください。

- 社内ネットワーク構築とは?

- 社内ネットワークの種類

- LAN

「有線LAN」と「無線LAN」の違い - WAN(広域通信網)

「VPN」とは?

- LAN

- 社内ネットワークを構成する機器

- ネットワーク機器類

- サーバ類

- 端末やセキュリティ機器類など

- 企業のネットワークにおける、よくある課題とその対策

- 通信コストの削減

- 社外からアクセスできる環境の構築

- Wi-Fi環境の整備

- BCP(事業継続計画)対策

- 社内ネットワーク構築・見直し時に注意すべきポイント

- 自社での利用規模(拠点数)を検討する

- ネットワーク接続が必要な端末数を把握する

- 利用状況に合う接続方法か

- トラフィック量の把握

- セキュリティ対策は十分か

- 契約回線にあったLANケーブルを使う

- 社内ネットワーク新規構築の流れ

- 現状調査と必要な要件の洗い出し

- ネットワーク構成の設計

- 運用管理方法の整理

- 一般的な社内ネットワークの構成例

- 単一拠点の構築例

- 複数拠点の構築例

- まとめ

社内ネットワーク構築とは?

社内ネットワーク構築とは、社内のパソコン、プリンターなどのデバイスやサーバ間をつなぎ、情報共有やリソースの利用を円滑にするためのシステムを作ることです。社内のネットワーク環境を整えることで、業務の効率化につながります。

「ネットワーク構築」は、「ネットワークの設計」や「サーバ構築」といったほかのIT用語と混同されることも少なくありません。そこで最初に、似た用語との違いを確認しておきましょう。

まずは、ネットワークの「構築」と「設計」の違いについてです。設計は構築のなかの1ステップであり、接続形態や使用する機器、IPアドレスの割り当てなどネットワークの全体構成を決めるフローです。設計の結果を受けて実際に機器やソフトウェアの設定を行うのが、ネットワークの構築です。設計のフェーズでユーザーの要望に沿った最適なネットワークを作成・提案し、構築のフェーズではシステムの要件定義書を基に、実際に機器類を設定・セットアップしていきます。

また、「サーバ構築」は、「ネットワーク構築」の中に含まれる要素の一つです。ネットワーク全体の安定性やパフォーマンスを確保するためには、データを保存したり、アプリケーションを動かしたり、ユーザーのアクセスを管理したりといった役割を担うサーバの働きが重要となります。サーバを適切に構築することで、ネットワークが効率的かつ安全に動作するようになります。

社内ネットワークの種類

前提として、社内ネットワークには大きく「LAN」と「WAN」の2つの種類があります。それぞれの特徴を詳しく解説します。

LAN

LANは「Local Area Network」の略称であり、「社内」「大学内」「病院内」など、限定されたエリア内で利用するネットワークのことです。日本語では「構内通信網」と呼ばれています。

例えば、社内に設置しているコピー機をLANにつなげると、社内のどこからでもパソコンを使って書類を印刷することが可能になります。

また、異なるネットワーク間でデータを送受信する「ルータ」を介することで、インターネットへの接続も可能です。

「有線LAN」と「無線LAN」の違い

LANへの接続方法は、有線LANと無線LANの2つがあり、次のような違いがあります。

| 有線LAN | 無線LAN | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

有線LANは、LANケーブルを使用してネットワークを構築します。例えば、パソコンにつなげたケーブルをモデムやルータに接続することで、安定した通信環境下でインターネットにアクセスできます。

有線LANにはさまざまな通信規格がありますが、世界的に普及しているのがイーサネット(Ethernet)という規格です。現在では「イーサネット」という言葉は、ファストイーサネット・ギガビットイーサネット・10ギガビットイーサネットといった派生規格の総称として使われることが一般的です。

対応する通信速度によって規格が異なりますが、社内ネットワーク構築に採用する規格としては、ギガビットイーサネットが主流といえます。

一方、無線LANは無線通信を利用したネットワークを指します。配線が不要なため、設置やレイアウト変更が容易です。物理的なケーブルがないので、ノートパソコンやタブレットを持ち運びながら、社内のどこでも接続できます。また、新しいデバイスの追加が簡単で、ネットワークの拡張が容易な点も魅力です。

無線LANの説明を聞くと「Wi-Fiとどう違うの?」という疑問を抱くかもしれませんが、「Wi-Fi」は無線LANの種類の中の1つです。

WAN(広域通信網)

WANは「Wide Area Network」の略称です。物理的に距離が遠く、パソコンをつなげられない場合に活用します。

例えば、本社と支店の距離が離れていて、有線LANや無線LANではネットワークを構築できない場合でも、WANを構築すれば本社と支店のパソコンをネットワークでつなげられます。

WANを活用する際は、通信事業者のサービスを利用する必要があります。通信事業者や、提供される内容によって価格や特徴が異なるため、複数社のサービスを比較検討してみてください。

なお、WANを構築する際は、さまざまな方式から選ぶことになりますが、セキュリティとコストのバランスが取れた選択肢として「VPN」が使用される場合が多いです。

「VPN」とは?

VPNは「Virtual Private Network」の略で、日本語では「仮想専用線」と訳されます。VPNを活用すると、多くのユーザーが利用するインターネットや企業向けに提供されているネットワーク上に、仮想的な専用回線を構築できます。VPNではデータ暗号化や、他社から完全に独立したネットワーク利用などにより、機密性や重要性の高いデータも、安全性が高い環境でのやりとりが可能です。

VPNと比較されるものに専用線があり、安定性やセキュリティ面でより優れていますが、その分初期費用や運用費などで大きなコストがかかります。

できるだけコストを抑えたい場合には、物理的な専用ネットワークよりも低コストで仮想的な専用回線を構築できるVPNの方がおすすめです。

◎「VPN接続の仕組みや種類、選び方」の詳しい解説はこちら

社内ネットワークを構成する機器

社内ネットワークを構成する代表的な機器は、次のとおりです。

ネットワーク機器類

サーバ

端末やセキュリティ機器類など

それぞれ、どのような機器なのか解説します。

ネットワーク機器類

社内ネットワークの構築には、主に次のようなネットワーク機器を使用します。

ルータ

ハブ

アクセスポイント

ルータは、パソコンをインターネットに接続したり、本社と支店などのLANを接続したりする際に必要な機器です。有線LANで接続する場合は、ルータと通信端末をLANケーブルでつないで接続し、無線LANの場合はWi-Fiの電波を利用して接続します。

ハブは、ネットワーク内にある複数のデバイスを接続し、データを一斉に送信する装置です。ルータにも、LANケーブルの接続口であるポートはついていますが、ハブにはさらに多くのポートが備わっており、より多くの端末をルータと接続できます。

アクセスポイントは、Wi-Fiの電波を送受信するために必要な機器です。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットなども無線でネットワークに接続できるようになります。

◎「ネットワーク機器」の詳しい解説はこちら

サーバ類

社内ネットワーク構築には、サーバの構築も必要です。

サーバとは、ネットワーク上で他のコンピュータに対して、データやサービスを提供・保存・共有するコンピュータを指します。

サーバには、「Webサーバ」や「ファイルサーバ」などのさまざまな種類があります。例えば、WebサーバはWebサイトのデータを保存し、インターネット経由でユーザーがアクセスできるようにしてくれるものです。ファイルサーバは、企業内で共有するファイルを保存し、社員がアクセスできるようにする役割を持ちます。

◎「サーバ」の詳しい解説はこちら

◎「サーバ構築」の詳しい解説はこちら

端末やセキュリティ機器類など

社内ネットワーク構築にはネットワーク機器やサーバ以外にもさまざまなものを使用します。例えば以下などです。

セキュリティ機器

LANケーブル

端末やその他の電子機器

ウイルス対策ソフトやファイアウォールなどのセキュリティ機器は、不正アクセスの防止や、ウイルス・マルウエアの侵入を検出・防止するために利用します。

他にも、有線LANで接続するために必要なLANケーブルや、社内ネットワークに接続するパソコン端末やスマートフォンなどの電子機器も必要です。

企業のネットワークにおける、よくある課題とその対策

ここで、企業のネットワークでよく見られる課題とその対策例を具体的に確認しておきましょう。

通信コストの削減

全社的なコスト削減は、多くの企業が経営課題に掲げる項目です。そのため、IT関連の費用についてもコスト削減が求められるケースは少なくないでしょう。

削減が期待できるIT関連の費用の中でも主要なものの一つが、通信コストです。通信コストは、契約する事業者やプランの選択肢が広く、時代のニーズに合った新しいプランも次々と発表されるため、見直しによって削減しやすい項目です。

社内ネットワークの再構築を機に、現在より通信コストを抑えられる回線事業者への乗り換えを検討してみるとよいでしょう。

「オフィスeo光」の詳細はこちら

社外からアクセスできる環境の構築

テレワークを導入する企業では、社外にあるデバイスから社内システムへアクセスできる環境を構築する必要があります。しかしリモートアクセスには情報漏洩の危険性がともなうのが悩みどころです。

万が一、リモートアクセスに必要なIDやパスワードが漏れると、外部からの不正アクセス被害を受けて社内情報が漏洩してしまうかもしれません。そういった事態を避けるためには、しっかりとしたセキュリティ対策が不可欠です。テレワーク導入時にはセキュリティ対策の強化も検討するようにしましょう。

◎「情報漏洩対策」の詳しい解説はこちら

Wi-Fi環境の整備

「社内の場所を問わず打ち合わせや情報共有をしたい」「フリーアドレスを実現したい」「別オフィス出張時の業務効率化を図りたい」といったニーズに対しては、Wi-Fi環境の整備が欠かせないでしょう。快適なWi-Fi環境の構築には、光回線のような高速で安定した回線が最適です。

Wi-Fi環境を整備・見直す際には、自社回線で安定したWi-Fi環境を実現できる回線事業者への乗り換えを検討することをおすすめします。

◎「社内Wi-Fi」の詳しい解説はこちら

オフィスeo光

「Wi-Fiルータレンタルサービス」の

詳細はこちら

BCP(事業継続計画)対策

BCPとは、企業が不測の事態に備えてあらかじめ事業継続のための方法や手段などを取り決めておく計画のことです。自然災害やサイバー攻撃など多種多様なリスクに対処していかなければならない現代では、ネットワーク関連についてもBCP対策が求められます。

そこで有効な対策となるのが、ネットワーク回線の冗長化です。異なる事業者の予備回線を導入しておくことで、通信障害が発生した際でも、業務への影響を抑えることができます。

◎「冗長化」の詳しい解説はこちら

◎「IT-BCP」の詳しい解説はこちら

◎「サイバー攻撃の種類」の詳しい解説はこちら

社内ネットワーク構築・見直し時に注意すべきポイント

この章では、社内ネットワークの構築や見直し時に注意すべきポイントを解説します。

自社での利用規模(拠点数)を検討する

社内ネットワークの構成は、その利用規模によって異なります。そのため、まずは自社で必要な拠点数(支店数)を把握するところからはじめましょう。

必要な拠点数によって、LANのみか、WANも必要なのかを確認できます。1拠点であればLANのみで構築できますが、複数拠点がある場合はLANをつなぐWANを利用する必要があります。

拠点数によってコストが変動するのはもちろん、ネットワークの経路変更や切り替えなどの作業の難易度も変わります。自社のネットワークを快適に利用するためにも、現状や今後の事業展開予定などを整理し、適正な利用規模を確認しておくことが大切です。

ネットワーク接続が必要な端末数を把握する

パソコンやスマートフォンなどのネットワークに接続する機器には、家で例えるところの「住所」の役割を果たす「IPアドレス」が割り振られています。

IPアドレスはネットワークのアクセス制御に必要で、データの正しい送受信に不可欠なものです。

1つのネットワーク内でIPアドレスが重複すると、通信が遅くなったり接続できなくなったりするため、重複は避ける必要があります。

IPアドレスは1つ1つの端末に割り振られており、ネットワークに接続する端末の台数によって必要なIPアドレスの「クラス」が変わるため、接続する端末数を把握したうえでクラスを決める必要があります。

IPアドレスのクラスと最大接続台数の関係をまとめると、次のとおりです。

| IPアドレスのクラス | 最大接続台数 |

|---|---|

| クラスA | 最大約1,600万台 |

| クラスB | 最大約6万5,000台 |

| クラスC | 最大約254台 |

自社で必要な接続台数と表の接続台数を参考に、IPアドレスのクラスを把握しましょう。

◎「IPアドレス」の詳しい解説はこちら

固定IPアドレス付も選べる

高速インターネット

「オフィスeo光」はこちら

利用状況に合う接続方法か

LANの接続方法には「有線」と「無線」とがあり、併用して使用するケースが一般的です。

例えば、無線接続に対応していない機器の使用や、通信の安定性を重視したいシーンでは有線接続が有効です。一方でパソコンなど、オフィスや会議室などで持ち運び、複数の場所でネットワークを利用したい機器の場合は無線接続が適しています。

トラフィック量の把握

トラフィック量とは、ネットワークにおける通信量のことです。社内全体で同時に膨大な通信を行ってしまうと、ネットワーク障害や通信速度の低下を引き起こす恐れがあります。

そうした事態を防ぐためには、社内で利用しているアプリケーションのトラフィック量を可視化し、把握することが重要です。トラフィック量に応じて適切に負荷分散や帯域制御、不要な通信の削減などを行うことが、社内ネットワークの安定性の維持につながります。

セキュリティ対策は十分か

セキュリティ対策をせずにネットワークを構築すると、サイバー攻撃の被害に遭い、不正侵入されるリスクがあります。不正侵入された場合、データの破壊や情報漏洩などのさまざまな被害に遭う可能性があるため、必ずセキュリティ対策を実施しましょう。

具体的には、ファイアウォールやWi-Fiパスワードの設定、VPNの利用といった対策が挙げられます。ファイアウォールとは、インターネットとネットワークの間に設置して不正なアクセスを防止するセキュリティ対策です。複数の対策を併用し、被害に遭うリスクを最小限に抑えましょう。

◎「情報漏洩対策」の詳しい解説はこちら

◎「VPN」の詳しい解説はこちら

契約回線にあったLANケーブルを使う

ネットワーク構築の際に利用するLANケーブルは、契約回線にあったものを選びましょう。LANケーブルにはさまざまな種類があり、どの種類を選ぶのかによって通信速度が変動します。また、通信速度はどの契約回線を利用するのかによっても左右されるため、契約回線の速度を考慮したうえでLANケーブルを選ぶ必要があります。

LANケーブルの種類と最大通信速度をまとめると、次のとおりです。

| 最大通信速度 | |

|---|---|

| CAT5 | 100Mbps |

| CAT5e | 1Gbps |

| CAT6 | 1Gbps |

| CAT6A | 10Gbps |

| CAT7 | 10Gbps |

| CAT7A | 10Gbps |

| CAT8 | 40Gbps |

たとえば、契約回線の最大通信速度が10Gbpsの場合にCAT5eのLANケーブルを利用しても、1Gbps以上の速度で通信できないため、CAT6A以上のLANケーブルを選ぶ必要があります。

社内ネットワーク新規構築の流れ

社内ネットワーク新規構築の流れは、次のとおりです。

1:現状調査と必要な要件の洗い出し

2:ネットワーク構成の設計

3:運用管理方法の整理

それぞれ詳しく確認していきましょう。

現状調査と必要な要件の洗い出し

はじめに行うのは、自社の現状調査と社内ネットワーク新規構築に必要な要件の洗い出しです。現時点で自社が抱えているネットワーク関連の問題点と、将来的に必要になると見込まれるネットワークやセキュリティ環境を考慮して要件を洗い出していきます。

要件を洗い出す際には、普段の業務フローを踏まえながら検討するとスムーズです。例えば、営業パーソンが多い企業であれば外出先からアクセスしやすいこと、膨大なデータを扱う業務であれば大容量のデータ管理に耐え得るシステムであることなどが挙げられるでしょう。

また、従業員に課題や問題点をヒアリングするのも有効です。現場の声は、課題解決の重要な糸口になる可能性があります。

現状の問題解決だけでなく、将来的な事業展開を見据えながら必要なシステムを検討していくことが大切です。同時に、セキュリティ対策の側面から「アクセス権限をどのように付与するのか」といった点も考えておくようにしましょう。

ネットワーク構成の設計

続いて、調査結果に基づいて設計を行います。接続形態、使用する機器(ルータ、スイッチ、ファイアウォールなど)、IPアドレスの割り当てなどを設計し、ネットワークの全体構成を決めましょう。不正アクセスやデータ改ざんなどの被害に遭わないために、セキュリティ対策も考慮する必要があります。

さらに、問題が発生した際にシステムの切り替えができるよう冗長化しておくと、よりトラブルを回避しやすいでしょう。危機管理の面から考えると、データのバックアップ体制も必要です。

◎「BCP対策における冗長化」の詳しい解説はこちら

運用管理方法の整理

ネットワーク構築後は、緊急事態にすぐに対応できるような運用管理方法を整理し、マニュアル化しておくことも大切です。対応マニュアルを用意しておけば、システムに詳しい担当者が不在でもトラブルに対応できる可能性が高まります。

対応マニュアルには、システムごとの責任者や部署、トラブルシューティングの方法を記載しておきましょう。そうすることで、いざというときに慌てずに対応できるだけでなく、担当者が変わってもスムーズに業務を引き継げます。さらに、対応マニュアルの存在をしっかりと周知し、各部署の取り出しやすい位置に配置することも重要なポイントです。

また、トラブルの解決を回線事業者に依頼するケースもあるでしょう。そういった場合に備えて、回線事業者の連絡先を確認し、わかりやすい位置に掲示しておくのもおすすめです。

関西の法人さま向けに光ファイバーネットワークを提供する 「オフィスeo光」は、申込から工事、保守までワンストップでご提供しています。24時間365日の障害受付・故障修理サービス(オプション)もご用意しており、安心してご利用いただけます。

◎「IT-BCP」の詳しい解説はこちら

オフィスeo光の詳細はこちら

一般的な社内ネットワークの構成例

一般的な社内ネットワークの構成例を紹介します。

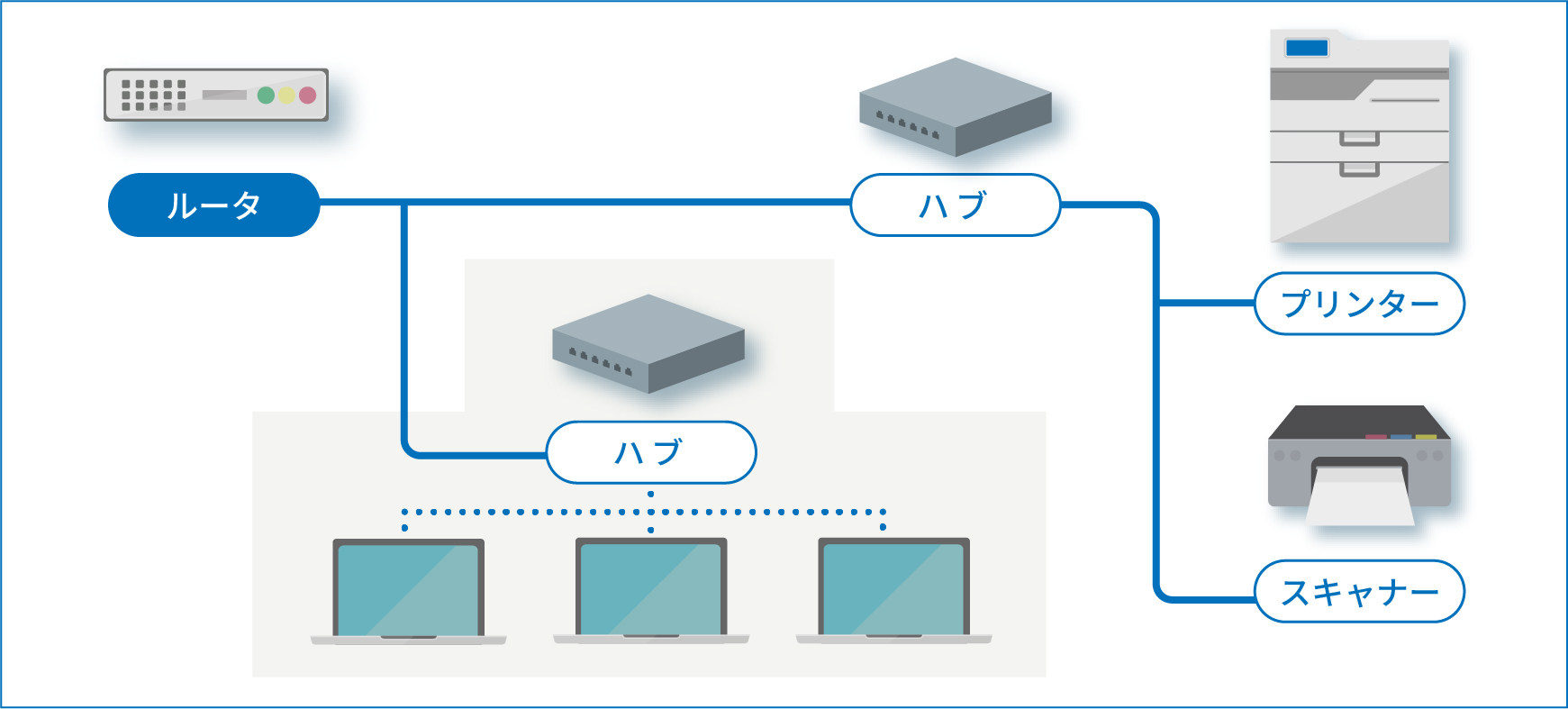

単一拠点の構築例

1つの拠点でネットワークを構築する際は、1つのルータでインターネットとパソコンやプリンタなどのデバイスをつなぐ構成にします。複数フロアがあったり、部門ごとに部屋が分かれていたりする場合は、ハブやWi-Fiルータを使用すると、安定して通信できるネットワークを構築できます。

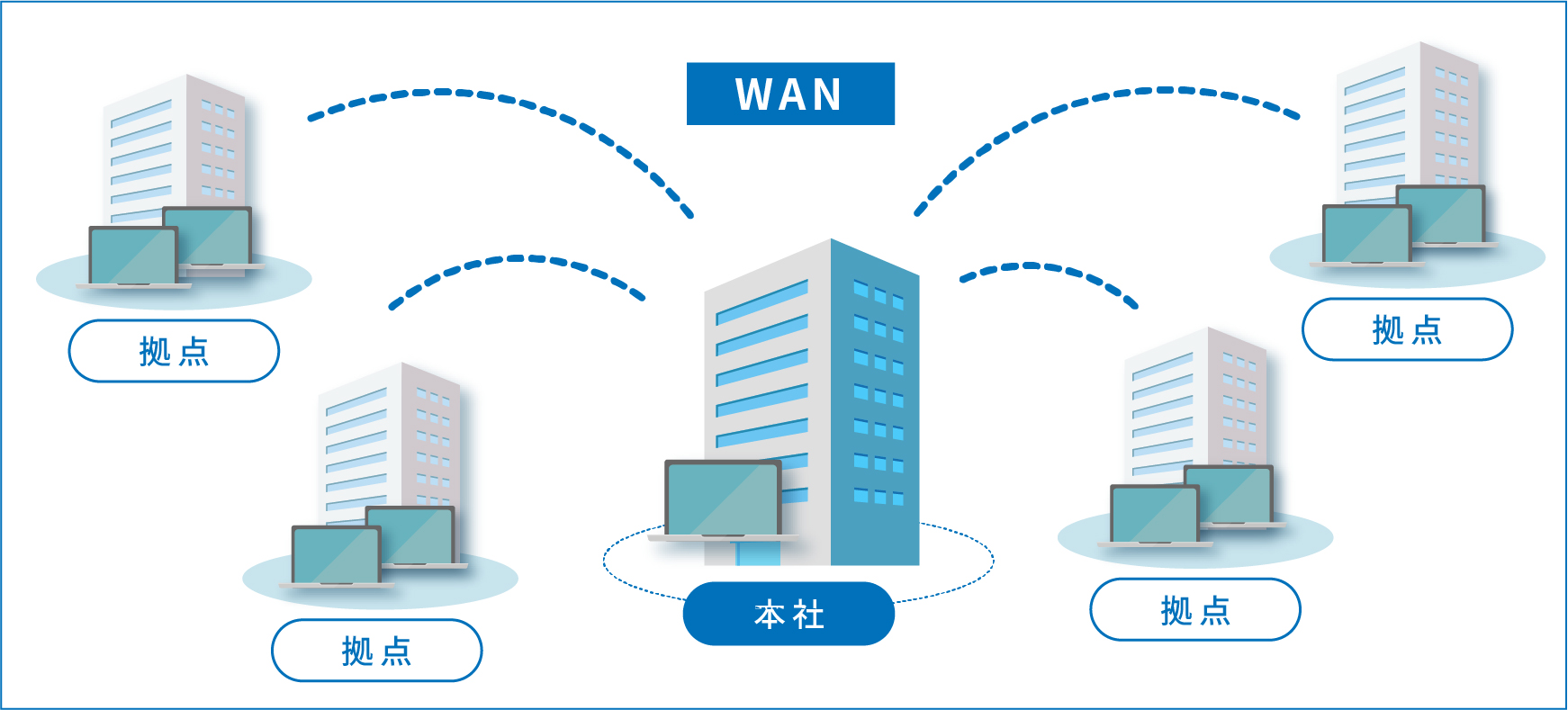

複数拠点の構築例

2拠点以上の場合は、WANの構築が必要です。それぞれの拠点の構成は、単一拠点の構成と同じ内容で問題ありません。

複数拠点の場合は、離れた拠点間のネットワークをつなぐ必要があるため、通信事業者のサービスを利用してそれぞれの拠点のLANをつなぎ、社内ネットワークを構築します。

クラウドの活用やリモートワークを取り入れている場合は、ネットワーク全体を一元的に管理できる「SD-WAN」の導入がおすすめです。

SD-WANはリアルタイムでネットワークの状態を監視し、最適な経路を自動的に選択してくれるため、最も速いルートでデータを送信できます。また、SD-WANは重要なデータやアプリケーションに優先順位をつけることができるので、重要な通信が遅延しないようにしてくれる点も特徴です。例えば、ビデオ会議や音声通話などリアルタイム性が重要なデータを優先的に処理してくれるため、スムーズなコミュニケーションが実現します。

まとめ

社内ネットワークを構築すると、文書・ファイルの共有やインターネットを使った情報収集などができるようになり、業務の効率化につながります。ネットワークを構築する際は、利用規模を検討したりネットワーク接続が必要な端末数を把握したりして、最適な構成で構築しましょう。

自社でもネットワークの構築自体は可能ですが、構築がうまくいかないと、一部のパソコンがネットワークにつながらないといったトラブルが発生する危険性があります。

トラブルなく、自社に最適なネットワークを構築するためには、一度専門家に相談するのがおすすめです。

オフィスeo光は、インターネット接続回線、Wi-Fi環境の構築からセキュリティ対策まで、トータルでサポートしています。パソコンやネットワークなどの設定まで行う「IT構築サポートサービス」もご案内しているため、社内ネットワーク構築に関する不安や疑問点がある場合は、お気軽にご相談ください。

公式サイトはこちら

◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。

関連記事

-

【光回線とは?】仕組みやメリット・デメリット、選び方を解説

ネットワーク

光回線とは、光ファイバーを利用したインターネット回線です。高速で安定した通信を実現できることから、オフィスでもよく採用される回線となっています。本記事では…

#通信環境の整備

#業務効率化

-

ネットワーク機器とは?機器の種類や選び方など、基礎知識を解説

ネットワーク

ネットワーク機器とは、ネットワークを介してデータを送受信するために必要となるさまざまな機器の総称です。ケーブルやルータ、ファイアウォールといったネットワーク機器が…

#通信環境の整備

-

ITインフラとは?見直しのポイントや構築方法を具体的に解説

業務支援

ネットワーク

ITインフラとは、パソコンやサーバといった業務に必要なIT機器や、ネットワーク環境などを総称した、社内のIT環境のことです。本記事では…

#通信環境の整備

#事務所開設

#業務効率化

関西で13,000社以上の導入実績!

関西で13,000社以上の導入実績!